|

醍醐寺No.2 2012.04.06 |

|

京都市伏見区醍醐 |

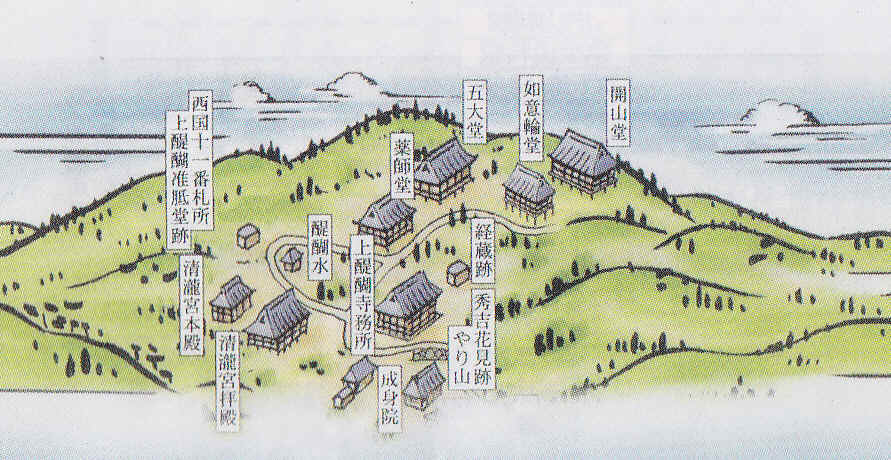

太閤秀吉が晩年の花見で有名な京都醍醐寺は醍醐山の麓にある「下醍醐」と

醍醐山(標高450m)の上一帯にある「上醍醐」に分かれています。

|

上 醍 醐 |

下醍醐から約2時間、山道を登ると醍醐寺開創の起源となった「醍醐水」をはじめ、

西国三十三観音11番札所・「准胝堂」(じゅんていどう)がある上醍醐に到達します。

|

|

入山料は¥600です。 |

上醍醐の麓には女人禁制ための女人堂(成身院)、途中に秀吉花見跡の槍山、山頂には薬師堂(国宝)、

清瀧宮拝殿(国宝)、開山堂(重文)、如意輪堂(重文)などが在ります。

また重文に指定されている五大明王を祀る五大堂は「五大力さん」の名で知られる災難除けの

お札「御影(みえ)」の祈願を行うお堂があり、参拝者の姿が絶えません。

(世界遺産醍醐寺パンフレットより)

|

上醍醐上り口 |

(往復時間は、ここ駐車場と醍醐山頂(標高450m)の開山堂の間は登り1時間50分、下り約1時間でした。)

| 上り口は二ヶ所 一つは下醍醐へ入場した場合一番奥のゲートから山道へ。 もう一つは、下の駐車場を抜け仁王門通りへ出て「新伝法学院」と「清龍宮」との間の山道を登ります。 |

|

仁王門通りへ出て仁王門方向へ50mほど進むと右手に山道があります。 |

|

右が「新伝法学院」、左が「清龍宮」を山道へ曲り登ります。 |

|

しばらく左手に下醍醐のフエンスがつづきます。 |

途中標識があります

|

「上だいごみち」 |

|

地元の人たちはこの付近まで車で登ってくるようです。駐車スペースもあり駐車してあります。 |

|

下醍醐エリアの終点のゲートです |

やがて鳥居が見えて上醍醐入山料改札があります。

|

入山料改札口 |

|

「西国第十一番霊坊登山口」の石柱 |

|

脇道で山頂へはダメ? |

|

|

上醍醐絵図 |

|

|

|

登山口の水掛不動様 |

|

成身院(女人堂) |

|

入山料改札の手前に成身院(女人堂) |

入山料¥600を払って、いざ上醍醐へ

|

入山料改札から上醍醐へ |

|

登り坂続きますが途中に石道標柱が所々に立っています。 |

|

かなり急な坂道が続きます |

|

秀吉花見跡

槍山 |

| 「醍醐の花見」 慶長三年(1598)三月十五日、秀吉は一世の善美を尽くした花見をこの槍山で催した。 千畳敷きとも呼ばれる平地には新しい花見御殿が建てられた。 又、女人堂から槍山に間には、長塚正家をはじめ各武将により趣向をこらした茶室八棟が設けられた。 この花見にさきがけて山内馬場先からやり山に至る両側には畿内より集めた桜の木七百本を植えさせた。 花見の当日、秀吉は秀家・北政所・西の丸(淀君)・松の丸・三の丸を従え、山下の桜が一望できる槍山御殿で花見の和歌を短冊にしたため桜の枝につり下げた。 秀吉の栄華を誇る豪華な花見であった。 (總本山 醍醐寺) 下醍醐の「三宝院」の純浄観(重要文化財)の建物は、太閤秀吉が槍山で花見をしたときの建物を移築したものといわれています。 |

|

|

その時、詠まれた和歌 |

|

太閤秀吉 |

|

|

|

秀吉晩年の年譜 |

つづいて頑張り登ります。

|

女人堂から約800m登りました。 |

|

金剛? 廿四町(約2400m) |

|

下醍醐から約900m登りました。 |

|

不動の滝 |

|

不動の滝 |

| 当山は平安の昔、貞観(じょうがん)十六年(874)に弘法大師の法孫、聖宝理源大師によって開かれたお寺であります。 特に聖宝尊師は、修験道(山伏)の中興の祖と仰がれ、その遺風を今に残す山で貴重なる道場もあります。 山上には平安、室町、桃山の各時代の国宝建造物や各種重要文化財が保存されています。 また全山が歴史的風土特別地区に指定されており、その保全のため、山林火災の予防には十分なる御協力をお願いいたします。 たき火の禁止は勿論、タバコの吸がらの後始末、不用意に山の中へすてないで確実に消して下さい。 (現地説明板より) |

不動滝には屋根のある休憩所があり、3分ほど休憩して出発しました。

しばらく登ると神社があります。

|

音羽魔王大権現 |

|

金剛? 廿一町(約2100m) |

|

|

|

神社からの見晴らしは絶好の場所ですが、あいにく天気が悪い! |

登坂はあとしばらくです。 その後は下り坂に入ります。

|

上醍醐開山碑(亀の碑) |

|

十四丁の石柱(女人堂から1,400m) |

|

最後の急坂 |

|

道中を見守る地蔵尊 |

坂が終わり平らな道になりました。

|

登り坂終点 |

|

金剛? 廿七町(約2700m) |

|

十七丁の石柱(女人堂から1,700m) |

ここから下り坂になります。

|

金剛? 廿九町(約2900m) |

|

十八丁の石柱(女人堂から1,800m) |

|

金剛? 三十一町(約3100m) |

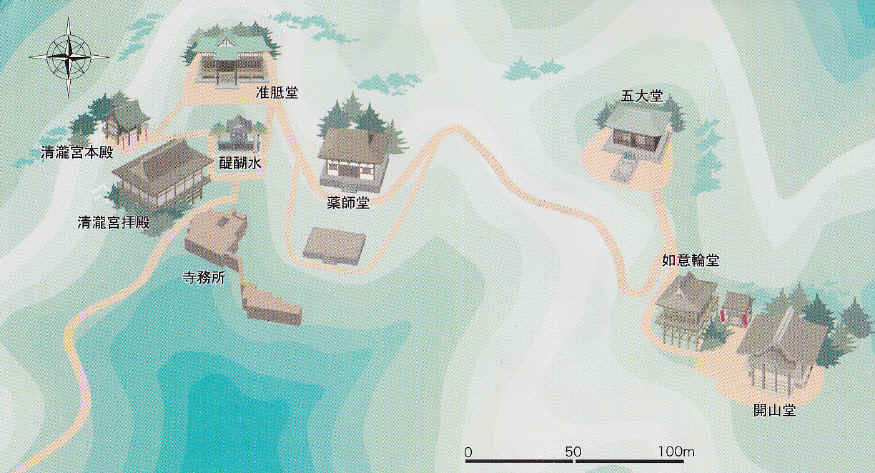

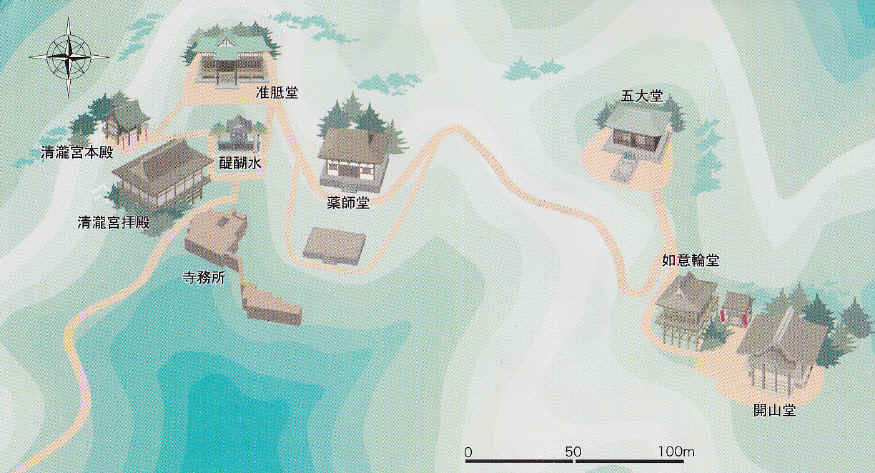

やがて「上醍醐寺務所」へ着きます。

|

上醍醐寺務所 |

|

|

寺務所からの各伽藍の配置です。 開山堂までは数百mでしょう |

寺務所からはほぼ平地です。

|

寺務所の塀に沿って進むと清龍宮拝殿・本殿が見えます |

|

清瀧宮拝殿 |

|

清瀧宮拝殿境内の十九丁石柱(女人堂から1,900m) |

|

清瀧宮拝殿 |

|

国宝

清瀧宮拝殿 |

|

|

案内板の場所からは幾通りもの道があるようですが全部の建物が見通せますので、迷うことはありません。 |

|

醍醐水 |

| 醍醐水縁起 弘法大師の孫弟子であり修験道中興の祖とされている聖宝理源大師が都の東南の方向に五色の雲のたなびいている山を見て、霊地にすべく登ったところ、横尾明神(醍醐山の神)の化身である老人が現れたという。 老人はそこに湧き出ている水を飲み、『ああ醍醐味なるかな』と言ったと伝えられており、これが醍醐寺の名の由来になったとされている。 醍醐水を感得した理源大師は貞観十六年(874年)に山頂に草庵を造り、准胝・如意輪両観音像を刻み安置したと伝えられている。 これが醍醐寺の創始であり、二年後には准胝堂、如意輪堂が完成したという。 (「現地説明板」より) |

|

堂前には醍醐水が味わえるよう数個のコップが用意されており蛇口を押すと醍醐水が飲めます。 |

清瀧宮本殿進みます

階段を登ると醍醐水へ導いた横尾大明神があります。

|

横尾大明神 |

|

横尾大明神 |

清宮本殿はこの社の奥です

|

清瀧宮本殿 |

|

清瀧宮本殿です |

醍醐水が見下ろせます。

経蔵跡はルートから離れ,薬師堂の下段にあります。

|

経蔵跡 |

| 三十三町の石柱 |

|

|

寺経蔵跡. |

階段を登ると准胝堂(じゅんていどう)跡です。

|

西国十一番札所 |

|

昭和十四年(1939)の山火事で経蔵堂と共に焼失しましたが再建され |

|

奥に柏木大明神がポツンと |

|

|

|

焼失した社殿の画像 |

|

|

焼失前の社殿 |

50mほど進むと薬師堂へ出ます

|

薬 師

堂 |

| 内陣を堂内中央に置く初期の仏堂 密教が盛んになり人が仏堂内に入るようになると、一般的には上記醍醐寺金堂のように仏堂内の前面を内陣(礼堂)とするようになります。 この仏堂では内陣を中央に置き、その周りを外陣としています。 時代が下がって鎌倉時代になると、密教系の仏堂では僧侶の修業を兼ねた、このような形式の仏堂が多くなります。 このような外陣を行動空間といい、ここを右回りに念仏行を行う空間として使用します。 上醍醐にあるこの仏堂は山岳修行の拠点として設立されたものであり修行僧の道場でもあったため、早くから行道が行われていたのでしょう。 密教系寺院の常行三昧堂、法華三昧堂などは、この形式を踏襲したものであろうと考えられます。 なお、内陣と外陣は建具と壁で厳格に仕切られています。 文章は日本建築史研究所 松谷 洋 (http://www010.upp.so-net.ne.jp/teiryu/Ky20.html)より引用しました |

| 国宝

薬師堂 此の堂の創建は、延喜七年で開山聖宝理源大師のときに遡るが、現在の堂は保安二年(1121)に再建なったもので、山上伽藍に於いては最古の建築物で数少ない平安時代の遺構として貴重なものである。 堂内蟇股(ひきまた)は、所謂(いわゆる)本蟇股(ひきまた)の最も古い例の一つである。 本尊薬師如来坐像は脇侍の日光、月光嶺菩薩と共に国宝に指定されており聖宝の弟子会理僧都作に成るもので貞観(じょうがん)後期の豪快な気分を、十分に感じさせる優美な作品である。 歴代の聖帝が御病気の平癒を祈られる度に金箔を尊像に加えられた事は有名であり「箔薬師」の名で厚い信仰を集めている。 (現地説明板より) |

|

所々に地蔵尊が祀られています |

|

「左 理源大師道」 |

|

この辺りは、坂もゆるく、のんびり参拝できます |

|

(出発から:1時間24分) |

|

年代により石垣の石も違ってきます。 |

|

最後の大きな坂 |

|

登りやすいように参道は整備されています。 |

「五大寺」が見えてきました。

|

五

大 堂 |

|

入り口に「五大寺鐘楼」がります。 |

|

本堂が見えてきました |

|

正確に分かりやすく書かれた絵図です。 |

| 五大堂 醍醐天皇の勅願により、延喜七年(907)朝敵降伏祈願の為に建立され「平の将門の乱」に際し調伏修法を行った時に不動明王の瞼頭に血が現れたと伝わります。 醍醐天皇の御願により、建立された五大堂であるが、何回かの火災に遭いその度に再建を繰り返したといわれ、再建の都度に祝融(しゅくゆう)にあい慶長11年豊臣秀頼再建の様式を伝え現在の建物は昭和七年(1932年)に焼失し昭和十三年(1983年)に再建されたものです。、 お祀りしてある不動明王、降三世(ごうざいぜ)夜叉明王、軍荼利(ぐんだり)夜叉明王、大威徳(だいとく)明王、金剛(こんごう)夜叉明王の五大明王から「五大」名がつけられ重要文化財に指定されています。 五大堂前には醍醐寺1世主観賢僧正像、醍醐寺開山理源大師像、役の行者神変大菩薩像があります。 国家安泰、消除不詳の御祈願をもち、「五大力さん」の通称で尊崇され、毎年二月二十三日仁王会大法要が厳修されて盗難除、災難身代りの霊符が授与されている。 (現地説明板より) 祝融=炎帝の子孫とされ火を司る神の事。そのため火災にあう事を云う場合もある。 |

|

、「五大力さん」の護摩場 |

|

本道内の不動明王様 |

あと少しで開山堂です。

|

如意輪堂 |

如意輪堂の下まで来ました。 奥に見えるのが開山堂です。

|

重要文化財 如意輪堂 |

|

如意輪堂 |

|

開

山 堂 |

|

開

山 堂 |

|

縁結向山六権現 |

|

昼食中に雪が舞いだして、慌てて撤収! |

大坂、淀川など手に取るように見えます。

|

寺宝庫 |

|

三十七丁(結局どこからここまでが37丁=約3,700m)か不明のまま |

|

醍醐山頂(標高4百50m)とある。 |

|

境内の東から階段で下ると「奥の院」笠取山に白川皇后陵があります。 |

事前調査不足

白川皇后陵はここからどのくらいの距離にあるか不明ですので、ここで終了とします。

(しかし、後で調べたところ「白川皇后陵」はこの階段の下すぐでした。)

|

|

白川皇后陵 |

「白川皇后陵」とは上醍醐陵とも言われ藤原賢子(白河帝中宮)の陵です。

さて、下山するとします。

|

下

山 道 |

五大堂を過ぎると醍醐水の屋根が見えてきます

|

(下山開始:10分) |

|

下る時、一部道が狭いところがあることに気づきました。 |

|

入山料改札口到着 |

下醍醐へ到着まで「約1時間」見ておけば大丈夫と分かりました。

往復時間は、下醍醐の駐車場と醍醐山頂の開山堂の間は登り1時間35分、下り約1時間でした。