|

醍醐寺No.1 2012.04.06 |

|

京都市伏見区醍醐 |

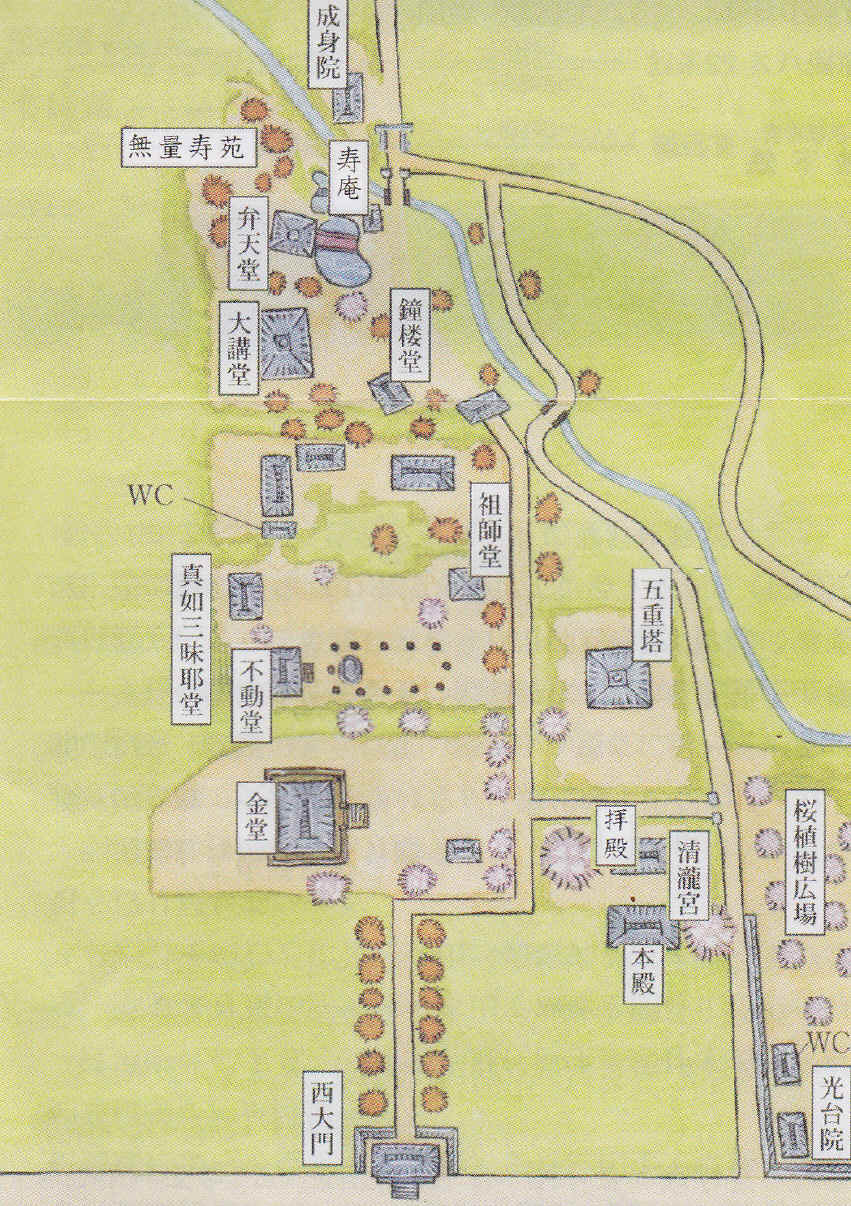

醍醐寺は標高450mの醍醐山山頂の「開山堂」を中心とした「上醍醐」と麓の「下醍醐」に分けられます。

最初に「下醍醐」から参拝します。

|

|

下醍醐ゾーン |

「下醍醐」はまずは総門から入ります。

|

総 門 |

| 醍醐寺(1) 真言宗醍醐派の総本山で、平成六年(1994)に世界遺産に登録された。 山上の上醍醐と三下の下醍醐から成る壮大な寺で、天暦(てんりゃく)五年(951)に完成した京都府城最古の五重塔(国宝)をはじめ、四万点にも上る多くの国宝や重要文化財を有している。 (つづく)(京都市=現地説明板より) |

|

|

理源大師・聖宝 |

| 醍醐寺(2) (つづき) 平安初期の貞観(じょうがん)十六年(874)に理源大師聖宝(しょうほう)が、笠取山(かさとりやま=上醍醐)に登って観音像を彫刻し、安置したのが当寺の始まりとされており、延喜(えんぎ)七年 (907)に醍醐天皇の勅願寺となり、次第に大伽藍(がらん)が整えられた。(つづく)(京都市=現地説明板より) |

|

|

太閤秀吉像 |

| 醍醐寺(3) (つづき) 応仁の乱や文明の乱により、五重塔を残してすべて焼失したが、慶長三年(1598)に豊臣秀吉が北政所らを醍醐の花見に誘ったことをきっかけに、秀吉の厚い帰依を受けて復興された。(京都市=現地説明板より) |

総門の両脇は高い塀と濠に囲まれています。

では「下醍醐」と言われるゾーンをご案内します。

|

下 醍 醐 |

「総門」を入ると正面に「西大門」(通称仁王門)が見えます。

|

西大門 |

|

西大門(仁

王 門) |

「仁王門」をくぐると拝観料販売所があります。

|

|

拝観料 |

3ゾーンとは1、上醍醐、2、下醍醐、3、三宝院のことです。

「仁王門」から境内を見ると満開の桜が見えます

最初に「鐘楼」があります

|

鐘 楼 |

|

「鐘楼」の向こうに「五重塔」が見えます。 |

次に大きな「国宝、金堂」が見えます。

|

国宝 金 堂 |

|

国宝

金 堂 醍醐天皇の御願により延長四年(926)に創建された。 当寺は釈迦堂といわれていたが、永仁、文明年間に二度焼失した。 現在の金堂は豊臣秀吉の命によって紀州(和歌山県)湯浅から移築が計画され、秀頼の時代、慶長五年(1600)に完成した この金堂が、醍醐寺の中心のお堂であり、安置されている薬師如来坐像が醍醐寺の本尊である。 (「世界文化遺産醍醐寺」パンフレットより) |

| 花見のために移築された金堂 醍醐の花見を準備していた豊臣秀吉が金堂の再興を命じ、秀頼が1600年に同じ真言宗の紀州の湯浅、満願寺から移築したのがこの金堂です。 文章は 日本建築史研究所 松谷 洋 (http://www010.upp.so-net.ne.jp/teiryu/index.html)より |

|

醍醐寺の中心のお堂 |

|

右端は四天王の一人と思われます。 |

|

| 本尊は薬師三尊 内陣 折上小組み格天井(ごうてんじょう) |

| 画像・文章は日本建築史研究所 松谷 洋 (http://www010.upp.so-net.ne.jp/teiryu/ index.html)より |

境内で一番目に付く建物です。

|

国宝・五 重 塔 |

| 国宝・五

重 塔 醍醐天皇を菩提を弔うため、第一皇子・朱雀天皇が承平六年(936)に着工し、第二皇子・村上天皇の天暦五年 (951)に完成した。 初層に内部には両界曼荼羅(まんだら)や真言八祖が描かれている。 高さは38mで屋根の上の相輪は約13mあり、相輪が塔の三分の一を占め、安定感を与えている。 (「世界文化遺産醍醐寺」パンフレットより) |

|

17年かけて完成した五重塔 |

|

境内のどこから見ても美しい塔です |

| 京都中の建造物で一番古いまま残っている唯一の建物だそうです。 あとは全て兵火(特に文明の乱・応仁の乱)によって焼失し、後に再建された物だそうです。 |

すぐ近くに清瀧本殿と拝殿があります。また上醍醐にもあります。

|

重文・清瀧宮本殿 |

| 清瀧宮(せいりゅうぐう)本殿 醍醐寺の鎮守社。 永長二年(936)に、最初に建立された上醍醐より分身を移し祀った。 その後、この社殿の前で清瀧会(せいりゅうえ)(桜会)が行われるようになった。 なお、現在の社殿は永正十四年(1517)に再建されたもので、清龍権現会(せいりゅうえ)(桜会)の様々名行事の中心になっている。 (「世界文化遺産醍醐寺」パンフレットより) |

|

向かい側にある清龍宮拝殿 後ろに見えるのが五重塔 |

金堂の隣に不動堂が続きます

|

不 動 堂・護摩道場 |

|

不

動 堂 |

不 動 堂の隣に真如三昧耶(さんまや)堂が続きます。

|

真如三昧耶堂 |

| 真如三昧耶(さんまや)堂 もとは朱雀(すざく)天皇の御願により法華(ほっけ)三昧耶堂として天暦三年(949)に創建されたが、文明 二年(1470)に兵火により焼失。 現在の堂は平成九年(1997)に真如三昧耶堂として建立された。 (「世界文化遺産醍醐寺」パンフレットより) |

真如三昧耶堂の通り側に祖師堂はあります。

|

祖 師 堂 |

| 祖

師 堂 真言宗を開いた弘法大師・空海と、その孫弟子で、醍醐寺を開創した理源大師・聖宝が祀られている。 弘法大師の誕生日である6月15日には、盛大に降誕会が行われている。 (「世界文化遺産醍醐寺」パンフレットより) |

その奥に昔の伝法院があります。

|

旧伝法学院 |

|

醍醐寺の修行僧の学校だったそうです。(現在は東の方に大きな建物に移されました) |

|

|

ここの庭は秋の紅葉がきれいだそうです。 |

山門をくぐり弁天池を目指します。

|

日 月門 |

|

この門についてはパンフレットなどには触れられていません。 |

門をくぐると左方に鐘楼堂があります。

|

鐘 楼 堂 |

|

この鐘楼堂についてもパンフレットなどには触れられていません。 |

鐘楼堂の隣に伝法院大講堂があります。

|

伝法院大講堂 |

| 伝法院大講堂 平安末ごろ製作された醍醐寺最大の丈六(じょうろく)の木造・阿弥陀如来坐像が祀られている。 その他に大日如来坐像や深沙大将、大黒天や地蔵菩薩が安置されている。 (「世界文化遺産醍醐寺」パンフレットより) 丈六(じょうろく)について |

|

この石組みは当寺のままの姿を残しています。 |

|

弁天堂の池側から見た大講堂 |

|

大講堂 林泉(りんせん)=1。林や泉水を配して造った庭園。 2.世を逃れて隠れ住む地。 |

寿庵はお茶処です。

|

寿 庵 |

寿庵の奥に弁天堂があります。

|

弁 天 堂 |

|

大講堂から見る弁天堂 |

| 弁

天 堂 紅葉やイチョウが色づく季節には、朱塗りの弁天堂が水面とよく合う紅葉の名所。 弁天堂内には、音楽などの学芸や知識の女神である弁財天が祀られている。 広く一般には七福神に加えられている。 (「世界文化遺産醍醐寺」パンフレットより) |

下醍醐の一番奥はゲートがあり上醍醐への参道へ出ることができますが、参道から入ることはできません。

|

上醍醐口 |

|

正面に回転式のゲートがあります。 |

下醍醐の「西大門」(通称仁王門)内の拝観は終わりました

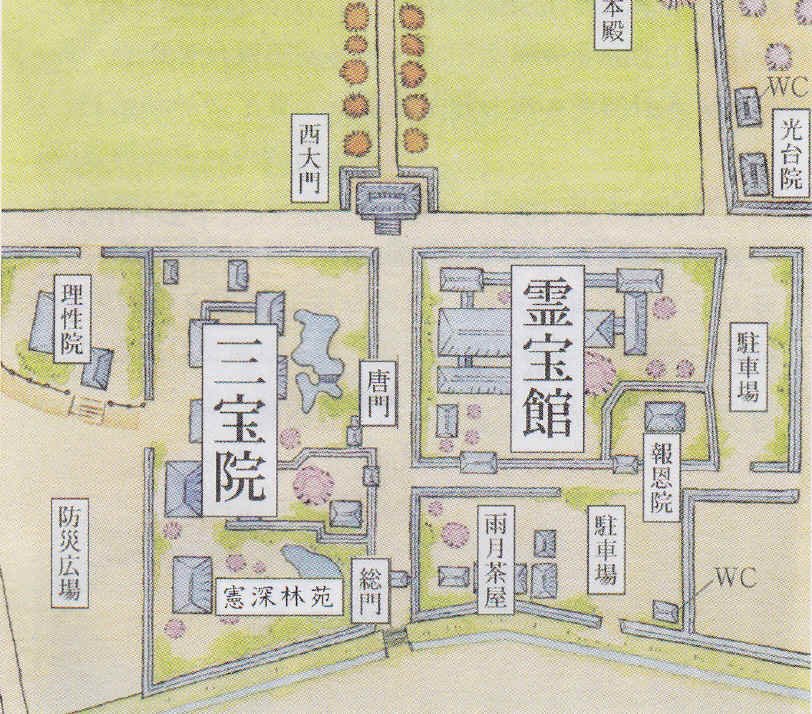

次は「西大門」(通称仁王門)前の「三宝院」、「霊宝館」、「報恩院」の参拝を終え「上醍醐」へ

|

|

総門から西大門の間に「三宝院」、「霊宝館」、「報恩院」があります。 |

|

仁王門の外観 |

|

下

醍 醐 宝 聚 院 |

| 霊

宝 館 国宝や重文だけで4万点、未指定の文化財も含めると、約10万点余りに及ぶ寺宝を収蔵。 彫刻、絵画、工芸、古文書など、日本の仏教史や美術史上貴重な史料が収蔵されている。 春と秋に一般公開を行っている。 (「世界文化遺産醍醐寺」パンフレットより) |

拝観料もなし、出入り自由の報恩院へ

|

下 醍 醐 報 恩 院 |

| 報 恩 院 もとは上醍醐にあった極楽坊を醍醐寺代三十五世座主憲深僧正が活動拠点とし、報恩院と名前を変えたことに始まる。 その後、後宇多法皇の命により下醍醐に移り、明治時代にここに移った。 ここでは毎日午後1時から、堂内で護摩が焚かれ、本尊・不動明王に家内安全、商売繁盛、厄除招福を、また、堂前では自動車交通安全をご祈願している。 (「世界文化遺産醍醐寺」パンフレットより) 境内に入るのも自由で、堂内のご祈願に参加するのも自由でした。 |

|

下 醍 醐 三 宝 院 |

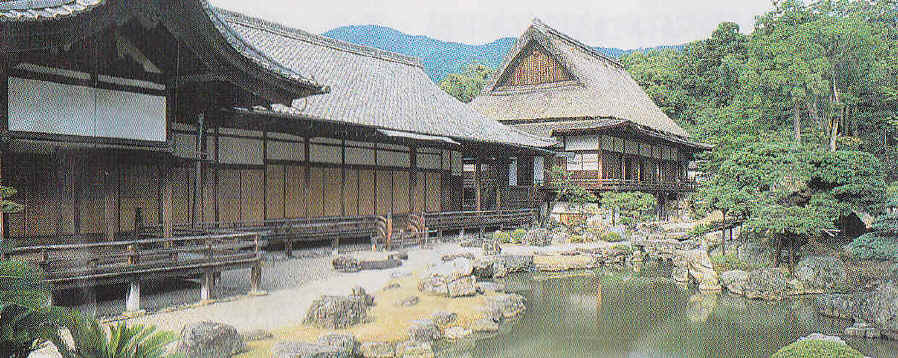

三宝院は拝観料を払っても有名な庭園や表書院・書院など建物内は写真は撮れません。

| 壮麗な庭、三宝院 (特別名勝・特別史跡) 三宝院は永久三年(1115)、醍醐寺第14世座主・勝覚僧正の創建。 醍醐寺の本坊的な存在であり、歴代座主が居住する坊である。 現在の三宝院は、その建造物の大半が重文に指定されている。 中でも庭園全体を見渡せる表書院は、寝殿造りの様式を伝える桃山時代を代表する建造物であり、国宝に指定されている。 国の特別史跡・特別名勝となっている三宝院庭園は、慶長三年(1598)、豊臣秀吉が「醍醐の花見」に際して自ら基本設計をした庭であり、今も桃山時代の華やかな雰囲気を伝えている。 (特別名勝・特別史跡 醍醐 三宝院パンフレットより) |

唐門を外から見た写真です。

|

唐 門 |

|

唐門(国宝) 桃山時代のもので、三宝院の勅旨門である。 平成22年に創建当時の姿に復元され、門全体が黒の漆塗で菊と桐の四つの大きな紋には金箔が施されている。 (特別名勝・特別史跡 醍醐 三宝院パンフレットより) |

|

朝廷からの使者を迎える時だけに扉を開いたとされる門で勅使門と言われる唐門です。 |

中庭は撮影できます。

|

中 庭 |

|

書院の大玄関から中は撮影できません |

|

入場者は中庭の桜に夢中でした。 |

建物内は入場した際に配られたパンフレットでご案内します。

|

大 玄 関 |

|

玄関で履物を脱いで配られた袋に入れて各自が持って拝観します。 |

内部では撮影禁止なので入場のとき頂いた「パンフレット」により説明します。

|

|

三宝院の平面図です。 (一部文章は「特別名勝・特別史跡 醍醐 三宝院」パンフレットより引用) |

|

庭 園 |

|

|

庭は秀吉が設計して作らせたそうですが、実にきれいで素晴らしかった! 画面の右端に見えるのが「亀島」です。 (画像は「世界文化遺産醍醐寺」パンフレット、より) |

以降はパンフレットの平面図の番号を振っておきます参考にしてください

|

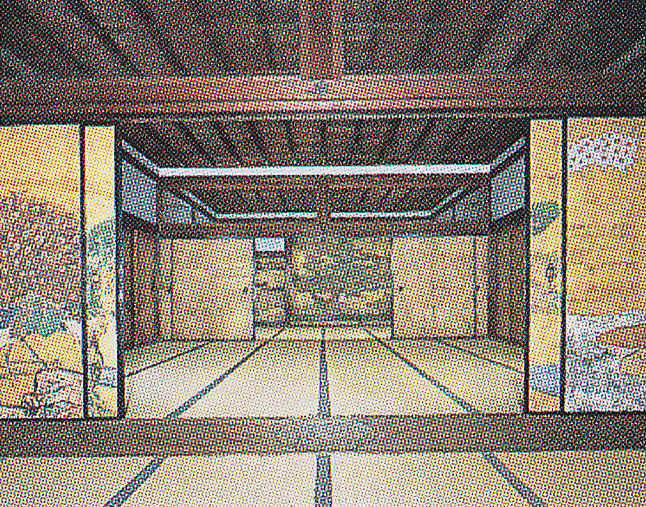

⑥ 表 書 院 |

|

|

表書院・襖絵(重文) (画像は「世界文化遺産醍醐寺」パンフレットより) |

大勢の人が前のほうに陣取ってこの石も気づきませんでした。

|

⑨ 賀茂の三石 |

|

| 賀茂の三石 池の手前に三つの珍しい形の石である。 向かって左の石は、賀茂川の「流れの速いさま」を、中の石は「川の淀んだ状態」を、右の石は「川の水が割れて砕け散る様子」を表している。 (画像は「世界文化遺産醍醐寺」パンフレットより) |

|

⑩ 藤 戸 石 |

|

| 藤戸石 庭の中心に位置するこれらの石は、阿弥陀三尊を表している。 歴代の武将に引き継がれたことから「天下の名石」といわれている。 (画像は「世界文化遺産醍醐寺」パンフレットより) |

立派な庭園の奥のほうに在ったらしいのですが茂みに隠れて気づきませんでした。

|

⑪ 豊国大明神 |

|

| 豊国大明神 豊臣秀吉を祀る社。 三宝院殿舎や庭園の整備、五重塔の修復や金堂の再建など、醍醐寺全体の復興に尽力した太閤秀吉の恩に報いるために建立された。 (画像は「世界文化遺産醍醐寺」パンフレットより) |

この「亭」も気づきませんでした

|

⑫

枕

流 亭 |

|

| 枕流亭 庭の東西にある建物が、茶室「枕流亭」である。 茶室の出入り口は「にじり口」が一般的ですが、枕流亭は「貴人口」なので、かがまずに出入りすることがでる。 内部は3部屋に分かれ、南側から上段・中段・水屋の間となっている。 柱には棕櫚や栗などの珍しい木が使われている。 (画像は「世界文化遺産醍醐寺」パンフレットより) |

|

⑮ 奥 宸 殿 |

|

| 奥宸殿(重文) 奥宸殿は、江戸初期に建てられたといわれている。 田の字型の間取りをしており、主室の上座の間は、床棚書院及び、帳台構(通称:武者返し)を備えている。 棚は、「醍醐棚」と呼ばれる有名な違い棚で、修学院離宮の「霞棚」、桂離宮の「桂棚」とともに「天下の三大名棚」と称されている。 (画像は「世界文化遺産醍醐寺」パンフレットより) |

撮影可能な裏庭園へ回ります

|

裏 庭 園 |

|

日本の春を心から感じました。 |

ゆっくりしておられません。次は「上醍醐」へGO!