|

2012.08.13 |

|

岐阜県高山市千鳥町1111 |

高山財界の故 中田金太氏が私財をつぎ込んだ豪華絢爛な「まつりの森」をご案内します。

|

「まつりの森」は |

|

|

広い駐車場とずらりと並んだ土産物店の一角に地中ドームへの入口があります |

|

地中ドームへ入る入口は? |

|

|

|

この辺りから山中になります |

150年ぶりの祭り屋台と日本初の地中ドームはこうして生まれた。

| 150年ぶりの祭り屋台 高山祭を全国的に有名にしているのが、国の重要民俗文化財に指定された豪華絢爛たる祭屋台です。 現在引き継がれている23台は、江戸時代末期までにつくられました。 そして、およそ150年ぶり施主 中田金太が私財を投じて平成の屋台8台を新造しました。 この「平成屋台」には「飛騨の匠」と呼ばれる宮大工衆を筆頭に、高山の一位一刀彫、富山の井波彫刻、高岡の彫 金、石川の輪島塗、京都の西陣織など日本を代表する伝統工芸がふんだんに盛り込まれております。 地中ドームにした理由 |

|

地中ドームの様子 |

ではメインホールから80mのアプローチへ入ります。

| 高山祭 飛騨高山の代表的な例大祭である、日枝神社の春祭(山王祭)と桜山八幡宮の秋祭(八幡祭)は、日本の三大美祭の一つとして「高山祭」の名で知られています。 この2つの祭りの大きな特徴は、日光東照宮の陽明門にもたとえられる華麗で精巧な装飾がほどこされた、春は12台、秋は11台の祭屋台が曳き揃えられことです。 この祭屋台の創建は江戸時代中期の享保年間といわれ、江戸時代の末期の文化・文政年間に、ほぼ現在の形が整えられ、その後、幾度かの改修が行われて現在に至っています。 (展示説明板より) |

|

春祭ー山王祭 例大祭 4月14・15

(画像・説明文は展示説明板より) |

|

秋祭ー八幡祭 例大祭 10月9・10

(画像・説明文は展示説明板より) |

|

日本一の平太鼓 |

地中ドームへの全長70mのアプローチには精巧に製作された屋台がずらり。

|

現存する屋台全17台 |

|

70mのアプローチに11台の屋台が陳列してあります。 突き当りのドームに八台の屋台がずらり |

| 祭屋台とは 神々は、最初、天界に近い山上に祀られていましたが、人びとは神々に感謝と祈りを捧げるとき、 自分たちの生活の場である平地に神々を迎えました。 このとき、人びとは神々が地上に降り立ちやすいようにと”形(依)代”という臨時の宿を平地に用意しました これが”祭屋台”の原型です。 したがって、”屋台”や”山車””曳山”が参加する祭行事は、神社ができる以前のもっとも古い信仰の形を伝えるものなのです。 (展示場説明パネルから) |

|

1.宝珠臺 |

|

2.仙人臺 |

|

3.金鳳臺 |

|

4.鳳凰臺 |

|

5.神馬臺 |

|

6.鳩峯車 |

|

7.布袋臺 |

|

8.豊明臺 |

|

|

|

9.行神臺 |

|

10.大八臺 |

|

11.神楽臺 |

|

|

|

見学者が操作できるからくり人形 |

|

花振り唐子 |

|

ちゃっぱ唐子 |

|

釆(ハン)振り人形 |

|

鈴持ち唐子 |

|

彫り物 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

屏 風 |

|

重文の輪島塗 |

|

重要文化財・無形文化財の祭り 古の人びとの生活に根ざし、人の温もりや心意気を現代に伝える民族文化財。 |

|

輪島塗蒔絵屏風 この六曲屏風は輪島塗で仕上げられています。 (高さ1.74m 幅 3.78m) |

|

京都祇園祭 |

|

京都祇園祭 祇園祭は八坂神社の祭礼で、応仁の乱で中断した後、 (展示説明板より) |

| 越中高岡御車山祭 |

|

高岡御車山祭 高岡御車山祭は、初代加賀藩主前田利家が豊臣秀吉から拝領された鳳輦(ほうれん)車を (展示説明板より) |

|

|

|

日立風流物祭 |

|

日立風流物祭 日立風流物祭は、日立宮田村神峰神社の春の例大祭で徳川光圀の命で笠鉾が曳かれたのがはじめです。 (展示説明板より) |

|

|

|

秩父夜祭 |

|

秩父夜祭 秩父夜祭は、日本三大曳山祭(京都祇園祭、飛騨高山祭)のひとつとして知られ、 (展示説明板より) |

|

|

|

春と秋の高山祭 |

|

刺繍幕 |

| この豪華な竜の刺繍幕は、緋羅紗地(ひらしゃじ)に群青(ぐんじょう)と緑青(ろくしょう) の色糸に金糸を交えた刺繍が施されています。 今から約200年前の文化四年(1807)三月、高山市上三之町下組(竜神代組)が新調して、屋台の中段幕として使用したものです。 当時の屋台は、現在の屋台と比べて中段が低く、下段が高い構造になっていました。 その後にこの幕は明治14年(1881)、古川町一之町下組(麒麟=きりん、台組)が譲り受け、大正十三年(1924)まで使用されました。 |

ではアプローチからドーム内へ入ります。

|

平成屋台 |

|

「まつりの森」ドーム内には八台の山車が展示されています。 |

順次紹介します

|

1.神楽臺 |

|

|

|

全長3.12m 幅2.2m 高さ (最高)6.06m (最低)5.07m |

|

神楽台[Kaguratai] 神楽台は「道行き」の囃子を奏でながら常に祭り行列の先頭を務める屋台です。 |

|

神楽台(平成7年2月創建) |

|

画像なし |

|

2.金鶏臺 |

|

|

|

全長4.2m 幅2.32m 高さ (最高)7.65m (最低)6.12m |

|

金鶏台[Kinkeitai](平成3年6月創建) 鶏は伊勢神宮の神鳥とされていますが、ここでは雄雌と3羽の雌で、鶏の持つ「文・武・勇・仁・信」の5つの徳と「家内安全」「夫婦和合」「子孫繁栄」という理想的な家族の姿を表現しています。 |

| めでたい見送り幕 屋台の後ろに掛けられた見送り幕には雄雌2羽の鶏と、3羽のひな鶏が伝統的な幕刺繍で描かれています。 五羽をもって鶏が持つとされる「文・武・勇・仁・信」の5つの徳を象徴し、また夫婦と3人の子供の組み合わせは家族の理想で、「家内安全」「夫婦和合」「子孫繁栄」を表しています。 台の上に立つ雌雄の姿は勇ましく、その暖かいまなざしを家族に注がれ、平和な家庭を表現しています。 (現地説明板より) |

|

|

|

3.臥龍臺 |

|

|

|

全長4.0m 幅236m 高さ (最高)7.67m (最低)6.72m |

|

臥龍台[Garyutai](平成6年2月創建) |

|

映画「風の絨毯」の主役の見送り幕です |

|

彫刻の見事さ豪華なと彫金の素晴らしい車に注目 |

|

4.金時臺 |

|

|

|

全長4.4m 幅2.64m 高さ (最高)10.0m (最低)7.15m |

|

金時台[Kintokitai](平成8年5月創建) 施主中田金太氏の「大人だけじゃなく子供にも楽しめる屋台を」という思いから命名され、昔話の”金太郎”をモチーフにした装飾が随所にほどこされています。 |

|

来館した子供達も飽きさせないように、からくりは「金太郎の熊退治」 |

|

見送り幕は「鯉の滝の昇り」 |

|

5.福寿臺 |

|

|

|

全長4.1m 幅2.44m 高さ (最高)7.6m (最低)6.49m |

|

福寿台Fukujutai](平成9年3月創建) 古くから日本人に親しまれている七福神をテーマにとりあげた屋台で、下段腰彫刻には七福神と唐子のケヤキ一木白彫りの大作が取り付けてあります。 |

|

幕も彫りも素晴らしい |

| 七福神の刺繍幕 屋台の中段には、古くから、幸福を招く神様として日本人になじみの深い七福神の刺繍が張ってあります。 手前が弁財天の奏でる琵琶を聴く布袋と福禄寿、反対側には、毘沙門天の漕ぐ小船に乗る恵比寿tp寿老人が唐子たちと共に描かれています。 又屋台の後ろに吊られた見送り幕には、「大黒天に米俵と唐子」おめでたい、吉祥図が用いられています。 これらの刺繍幕は、日本と中国・杭州市の伝統技術保存者たちが、互いに技術を併せ、共同で製作したものです。 (現地説明板より) |

|

6.龍虎臺 |

|

|

|

全長3.43m 幅2.4m 高さ (最高)7.85m (最低)6.4m |

|

龍虎台[Ryukotai](平成10年2月創建) 平成の屋台としては初めて、三輪車構造としたもので、直径1.73mと、これまでにない大きさの御所車を取り付けてあります。 |

|

画像なし |

|

7.力神臺 |

|

|

|

全長4.42m 幅2.72m 高さ (最高)7.92m (最低)6.52m |

|

[Rikijintai](平成11年7月創建)

平成10年5月に着手し、平成11年7月、約1年5ヶ月を費やして完成された。 |

|

力神台 |

|

画像なし |

|

竜王臺 |

|

|

|

全長6.5m 幅2.75m 高さ (最高)7726m (最低)6.68m |

|

竜王台[Ryuoutai](平成13年7月創建) 平成11年3月に着手し、平成13年6月、約2年3ヶ月を費やして完成された。 |

|

中田金太氏は幾らお金を掛けたのしょう? |

|

船首の見事な彫りと飾り |

|

日本一の神輿 |

|

約2年の歳月をかけて完成 1995年春、滋賀県野州町辻町の錺具師「酒井 清」氏(73歳)に制作依頼し、1997年8月、その間約2年の歳月をかけて完成しました。 |

| 日本一の大太鼓 |

|

「かつてない音」にこだわった世界一の大太鼓 最も大きい太鼓の直径は、皮を張った部分で7尺(2m12cm)、中央部でなんと9尺(2m73cm)、重さ4.5tあります。 |

|

からくり人形がコンピュータで敲きます。 |

|

|

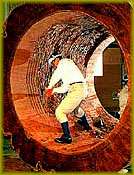

太鼓の胴を作る様子 |

|

からくり人形 |

|

からくり人形師・萬屋仁兵衛の心が生きている 平成の祭屋台のからくり人形には、からくり人形師 萬屋仁兵衛の”心”が生きています。 |

|

|

|

(画像は「まつりの森HPから) |