|

2013.03.08 |

|

京都府木津川市加茂町 |

「石仏の里」と呼ばれる当尾(とうの)は、中世には修行のため数多くの寺院が建てられました。

現在残る「岩船(がんせん)寺」と「浄瑠璃寺」の二寺の周辺には数多くの石仏や石塔が点在します。

その鎌倉時代に名高い石工が彫った石仏と、岩船寺、浄瑠璃寺を参拝する「当尾の里」巡りです。

|

現地の案内図と説明文と当尾のゆらい |

この地区には四十五ほどの石仏がありますが今回はそのうち二十ほどの石仏を巡る予定です。

| 石仏巡りコース |

|

|

松尾会員から頂いた「コース」地図を利用させていただきます。 |

出発は浄瑠璃寺と岩船寺への各路(舗装道路)の真ん中にある旧道から始めます。

|

石仏巡り入口 |

|

左:石船寺へ 真ん中:石仏巡りの道 右:浄瑠璃寺へ |

|

案内石碑が折れて転がっています。 |

出発の分岐口から50mほどの左側(東側)に「①丁石」が案内板も無く立っています。

(再掲:以後は石仏などの頭に「石仏巡りコース地図」にある番号を付けて説明します)

|

①.丁石 |

| 丁石(現存する1本目) 丁石は加茂の里から浄瑠璃寺まで1丁(約109m)毎に浄域に近づく際の笠塔婆で、鎌倉時代末期に建てられました。 それぞれ上部に梵字が刻まれています。 今は浄瑠璃寺参道の笠塔婆を含めわずか4本しか残っていません。 (木津川市観光ガイドより) |

「丁石」から50mほどの場所に「②ツジンドの焼け仏」があります。

|

②.ツジンド(辻堂)の焼け仏 |

|

やけ仏(阿弥陀三尊石仏) |

そのまま次の石仏へ旧道を進みます。

|

旧道を進む |

|

意外にも200mほどで「浄瑠璃寺」への舗装道路へ出ます。 |

舗装道路を約300mほど進むと右側に「たかの坊地蔵」があります。

|

③.たかの坊地蔵 |

|

舗装道路の右側(西側)雑木林の中の「西小(にしこ)公民館」前にあります。 |

|

中央の大きな地蔵様が「たかの坊地蔵」 |

更に舗装道路を150mほど進むと左側(東側)に2本目の「丁石」があります。

|

④.丁石(現存する2本目) |

|

二基目の「丁石」 |

二基目の「丁石」の道の反対側に西小墓地の石仏群が見えます。

|

⑤.西小(にしこ)墓地の石仏群と五輪塔 |

|

西小(にしこ)墓地の五輪塔 重文(鎌倉) |

|

|

墓地と石仏が広い場所のあるので「五輪塔」を探すのに一苦労でした。 |

|

一箇所に集める |

3基目の「丁石」ほ西小墓地の100m程先の右側(西側)にあるはずですが?

|

丁石? |

|

三ツ目の「丁石」ですが間違えたようです。 |

更に舗装道路を150mほどの右側(西側)に⑨浄瑠璃寺奥之院不動明王入口があります。

|

⑨.浄瑠璃寺奥之院不動入口 |

|

浄瑠璃寺奥之院不動明王入口 |

|

浄瑠璃寺奥ノ院瑠璃不動【永仁4(1296)】 不動明王行場まで行きたかったが、仲間に置いていかれると困るので、諦めました。 |

|

道中 |

不動明王入口の次に⑦長尾阿弥陀如来坐像が道脇の高い所に祀られています。

|

⑦.長尾阿弥陀如来坐像 |

|

斜め上を指した標識 |

|

美しい連弁の台座に座り、両手を腹部の前で∞形にした定印の阿弥陀です。 |

|

ながおのあみだ 阿弥陀如来坐像 |

50mほど先の道の反対側(西側)の大木の下に小さな三地蔵が祀られています。

|

三地蔵 |

|

三地蔵(前掛けをきちんと掛けて) |

更に70mほど進むと舗装道路の右側(西側)の民家横の藪に欠けた三磨崖仏が!

府道建設のため崖にあった仏(磨崖仏)の一部を移設しようとしたところ右端を業者が欠からかし移設されました。(罰当たりメ!)

そのため名前だけは「磨崖仏}

|

⑧.三体磨崖仏 |

|

元は磨崖仏だったものを、府道拡張工事に伴い移動されたもので、その際一部が破損してしまいました。 |

|

道中 |

|

あちらこちらに巨石が転がっているので、思わず石仏ではないかと近づいて確かめます。 |

浄瑠璃寺口まで来ました。ここまで出発の「分岐点」から37分約1300m(近鉄バス発行「石仏コース」より)

|

浄瑠璃寺口 |

浄瑠璃寺へ到着最後の「丁石」

|

⑩.丁石(最後の4ツ目の丁石) |

|

浄瑠璃寺門前角塔婆(四つめの最後の「丁石」)【文和4(1355)】 |

|

吊り店 |

|

「名勝史跡 浄瑠璃寺 境内」の碑 |

では浄瑠璃寺へ参拝をします。

|

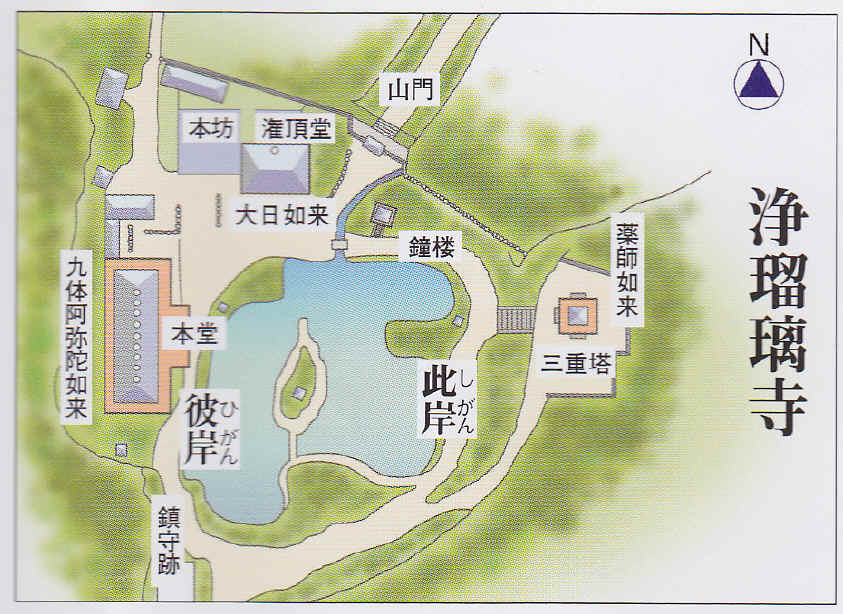

⑪.浄瑠璃寺 |

|

|

|

浄瑠璃寺 |

|

山 門 |

|

有名なお寺にしては山門が小さく彫り物なども簡素に思えます。 |

山門をくぐると左側に「鐘楼」があります。

|

鐘 楼 |

|

鐘楼も意外に普通です。 |

境内の中央に蓮池があります。

|

蓮 池 |

|

|

此岸と彼岸 |

|

本 堂(国宝) |

|

浄瑠璃寺(九体寺) |

|

浄瑠璃寺石燈籠(本堂前)【南北朝】★重要文化財 |

|

浄瑠璃寺石鉢【永仁4(1296)】 |

|

|

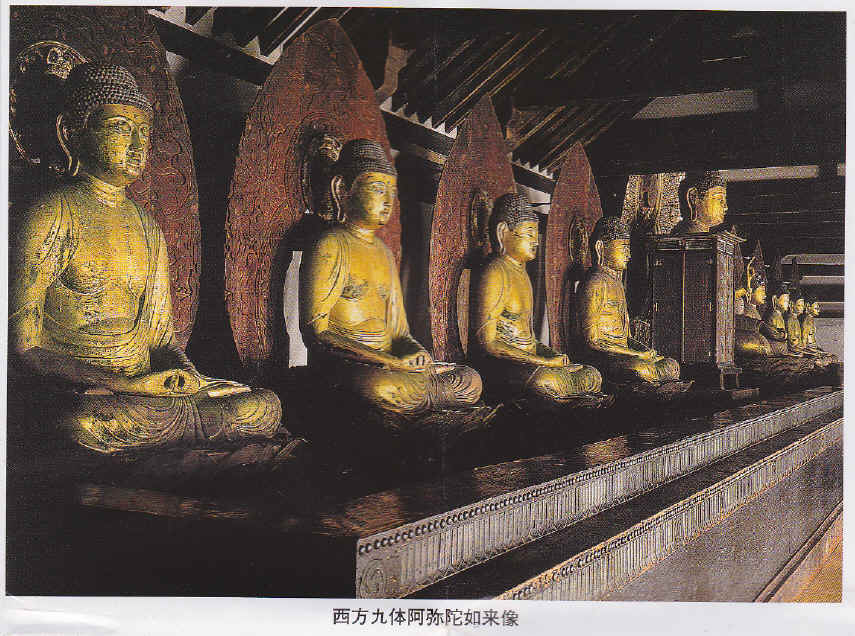

九体阿弥陀如来像(国宝)

藤原時代 |

本堂の対面に「三重塔」

|

三重塔(国宝) |

|

三重塔(国宝) 藤原時代 |

|

浄瑠璃寺石燈籠(塔前)【貞治5(1366)】★重要文化財 |

|

浄瑠璃寺石仏群【鎌倉~】 |

|

山 門 |

|

浄瑠璃寺とお別れです。次は岩船寺へ |

岩船寺へ行く前に昼食!

|

昼食 |

|

門前の駐車場うえの田んぼのあぜ道をお借りして昼食 |

午後の部出発(浄瑠璃寺~岩舟寺へ)

|

|

浄瑠璃寺から岩舟寺までは約2300m、45分の予定です |

|

岩舟寺まで2.3km |

浄瑠璃寺の山門を出てすぐに南東の山へ入り数百mの所に「⑫水呑み地蔵」がありますが勝手に仲間と

別行動はまずいので全員と行動を共にすることにしました。(そのため画像なし)

|

⑫.水呑み地蔵 |

|

画像なし |

|

浄瑠璃寺赤門跡水呑み地蔵【鎌倉中期】 |

浄瑠璃寺を出発して300mほどで⑬藪の中三体仏へ

|

⑬.藪の中三尊 |

|

舗装道路から少し奥へ入った処にあります。 |

|

やぶの中三尊 |

|

藪中三尊磨崖仏 |

ここで仲間は新道をどんどん岩舟寺へ向かって進みます。

⑬藪中の三尊磨崖仏の向かいに「大門石仏群」への山道があります。

思い切って、仲間と別れ奥にある⑭首切り地蔵・⑮東小五輪塔・⑯大門石仏群まで行ってくることにしました。

|

13-2大門仏谷分岐 |

|

|

仲間と分かれて |

|

計算では往復距離620m時間にして10分の寄り道のはずです(急げ!)

分岐点から70mほどで消防センターの建物が見えてきました。

|

⑭.首切り地蔵 |

|

地図では分岐点から7~80m |

|

矢印に沿って奥へ入る |

|

消防団の建物裏に牌が見えました。 |

|

首切地蔵 阿弥陀石像 弘長二年(1262) |

ここまで分岐から1分40秒かかりました。

|

次へ急げ! |

|

東小(ひがしこ)墓地が見えてきました。 |

ここまで4分30秒

|

⑮.東小墓地の五輪塔など |

|

奥にも石碑が見えるが「五輪塔」が見えない |

|

「五輪塔」が見当たらない |

|

地蔵像の手前に燈籠がありました。 |

|

「五輪塔」らしきものがありましたが足場が悪くて近づけませんでした。 |

ここから北へ分岐する道を700m程進むと「穴薬師」がありますが諦めます。

|

⑱.(参考)穴薬師 |

|

|

立派な石垣に石室でお祀りされています。 |

ここまで5分20秒(予定より時間オーバー)ですが

この奥にある「春日神社と大門石仏群」へ向かいます。

|

⑯.春日神社と大門石仏群 |

|

春日神社 |

|

墓地の入口近くに五輪塔らしきものがありましたのでそれと決めて撮影終了。 |

この奥に有名な大門仏谷如来型大磨崖仏がありますが、ここより奥に10分程度必要のため諦めて引き返すことにしました。

(ここまで分岐から7分!予定より2分オーバー)

走って分岐点まで戻るぞ!

|

行けなかった |

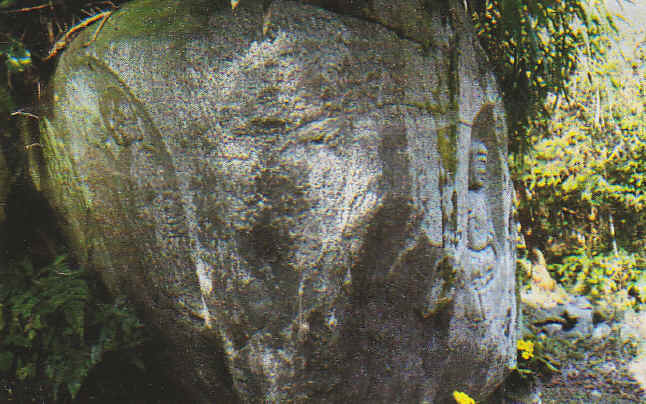

松尾会員から頂いたガイドブックに掲載されていた大磨崖仏の画像を掲載させていただきますので

その大きさを実感してみてください。

|

|

当尾地方での石仏の中で一番大きい磨崖仏ではないでしょうか。 |

走って分岐へ戻って仲間の後を追うことにします。

(仲間より遅れること約10分)

|

13-2大門仏谷分岐 |

|

分岐点へ戻る |

|

少し進むと正面に「⑲あたご燈籠」が見えます。 |

|

⑲.あたご燈籠 |

|

あたご燈籠 |

「あたご灯籠」三叉路から山道へ入ります。

|

所々に標識があるので心強いが、ひと一人出会わないので焦ってはしり歩きました。 |

|

山道をし5分ほど走ると、突然広い空間に出て「⑳.カラスの壷二尊」標識が目に入ります。 |

|

⑳.カラスの壷二尊 |

|

からすの壷二尊 |

|

ここで間違いを起こしました。 |

|

急いでいたので失敗! |

|

|

一つの岩に阿弥陀如来坐像と、面を変えて地蔵菩薩立像があります。 |

ここから北の山側へ250mほど入ったところに㉑「一鍬地蔵」があるので横道に反れ行ってみます。

|

|

上の地図の⑳カラスの壷二尊から㉑一鍬地蔵まで往復500m |

「⑳.カラスの壷二尊」から180m程(約3分)奥にあります

|

㉑.一鍬地蔵 |

|

㉑.一鍬地蔵 |

|

一鍬地蔵磨崖仏【鎌倉中期】 |

㉑「一鍬地蔵」から本道へ戻り(往復5分かかりましたので仲間からは15分遅れです)

急いで㉓「わらい仏(眠り仏)」へ向かいます。

|

㉒.内の倉不動明王 |

| 木津川市観光協会の当尾(とうの)石仏巡りコース案内には 「内の倉不動明王への道は整備されておらず、散策はお勧めできません。」 とありましたので、メインコースから脇道へ100m以上入る場所にあるので 石仏巡りは中止しました。 |

|

内ノ倉不動明王石仏【建武元(1334)】 |

㉓「わらい仏」への道中に「唐臼の壷」があります。

|

唐臼(からす)の壷 |

|

臼の軸受けような礎石(?)があることから、

唐臼 |

「唐臼の壷」を過ぎて約6分歩くと㉓「わらい仏(眠り仏)」の手前へ着ます。

㉓「わらい仏(眠り仏)」の手前50mほどの左側に㉔「岩船不動明王立像」への脇道があります。

|

後で分かったこと |

こちらから岩船不動明王まで石段を登って(最後は滝壺へ下って)キツイ道です。

|

かなり急な石段が150mほど続きます。 |

途中(2分ほどの距離)に「八畳岩と言う大きな岩があります。

|

八畳岩 |

更に登ります。

|

岩船寺からの路と不動尊へ下る路の分岐へ着きました。 |

岩船不動明王へ下ります。(約1分ほどで不動尊へ着きます)

ただ一つだけのお願いを、一心にお願いすれば、叶えてくださるという一願不動です。

|

㉔.岩船不動明王立像 |

| 一願不動と言われるわけ 竹と杉木立が生い茂る薄暗い藪の中の巨岩に彫られ、高さ約1.2mで等身大の力強いお不動さんで、頭上に開花蓮を載せ、右手には棍棒を持ち、怒っている様な顔だけど何処となくユニークな面持ちです。 なお、ここのお不動さんは、1つだけ、一心にお願いすれば、その願いを叶えて下さるので、「一願不動」とも呼ばれます。 なお、彫られたのは鎌倉時代1287年(弘安10年)です。 不動明王が彫られている大岩の下から水が湧き、なんとなく湿っぽく、大岩に苔が生えています。 (現地説明板より) |

再び元の道まで登って下ると㉓「わらい仏」が見えてきます。

|

㉓.わらい仏とねむり仏 |

|

⑳「からすの壷二尊」から400mほどの場所です。 |

|

わらいぼとけ |

|

わらい仏(京都府指定有形文化財)阿弥陀三尊磨崖仏 |

わらい地蔵のすぐ横の草むらに隠れるようにねむり地蔵があります。

|

ねむり地蔵 |

|

|

眠り仏(埋もれ地蔵)【南北朝】 |

コースに戻り100mほど進むと左側に小さな四方仏石があります。

|

四方仏石 |

|

小さな石の四方に仏が彫られています。 |

四方仏からミロクの辻へ向かいます。

|

道中 |

|

舗装道路へ出たところが「ミロクの辻」です。 |

四方仏から約400mでミロクの辻へ出ます。

|

㉕.ミロクの辻の阿弥陀仏線彫磨崖像 |

|

|

「石仏に道」から舗装道路へ出る右手に「ミロクの辻の阿弥陀仏線彫磨崖像」があります。 |

|

弥勒磨(みろく)崖仏 |

|

再び石仏の道へ |

|

「ミロクの辻」を舗装道路へ出て左(西)へ曲がると前方の右手の林の入口に小さな案内板が見えてきます。 |

|

「石仏の道」へ入いったすぐに石仏があります。 |

|

道 中 |

|

心細いような細い道を120mほど進むと「三体地蔵」の標識が見えてきてホットました。 |

|

㉖.三体地蔵 |

|

三体地蔵磨崖仏【鎌倉末期】 |

あとは「岩船寺」を目指して歩きます。

|

山中の道を約460m(7分)ほどで「岩船寺(がんせんじ)」門前へ着きます。 |

岩船寺門前に岩風呂と呼ばれる大きな石おけがあります。

|

岩風呂 |

|

岩船寺門前石風呂【鎌倉】 |

また、この門前から「一願不動明王(岩船不動)」へ楽に行ける道があります。

|

山門脇から一願不動明王まで |

|

岩船寺の境内脇の路を下ると、先ほどの岩船寺奥之院不動明王への下り口へ出ます。 |

|

わらい地蔵からの道より、こちらが楽 |

岩船寺門前に南北朝時代のお地蔵様があったそうです。

|

門前の地蔵石龕像 |

|

|

|

門前の地蔵石龕像 南北朝時代 |

では終点はあじさい寺の別名がある「岩船寺」へ参拝します。

|

あじさい寺 ㉗.岩船寺 (がんせんじ)

|

|

|

|

岩船寺は別名「あじさい寺」と |

|

|

岩船寺境内図 |

|

山門 |

山門をくぐってすぐ左手に重要文化財の石室不動明王立像があります。

|

石室不動明王立像 |

|

|

石室の奥に火焔を背負う不動明王が立っています。右手に剣、左手に羂索を持っています。眼病に霊験があるとされています。 花崗岩製で奥壁には不動明王像を刻み、手前左右に2本の角柱を立て、これらで寄棟屋根を支える。 |

|

鐘楼 |

|

浄瑠璃寺と同じく鐘楼は簡素なものでした。 |

次は三重塔へ

|

三重塔 |

|

あじさいの季節には「あじさい寺」になります。 |

|

阿字池を挟んで三重塔を望む |

|

三重塔(重要文化財) |

| 三重塔(室町時代)重要文化財 仁明天皇が智泉大徳の遺徳を偲んで承和年間(834~847)に宝塔を建立したと伝える。 塔は境内の奥、東を正面として建つ。 現存する塔には室町時代の嘉吉二年(1442)の刻銘があることから、この時の建立とされる。 (岩船寺発行「岩船寺」パンフレットより) |

|

|

岩船寺さんの了承を得て、三重塔の壁画を載せさせていただきました。 |

|

|

四隅を支える「隅鬼」 |

次は本堂へ

|

本堂 |

|

本堂 は昭和63年(1988年)に再建された建物で、平安時代の阿弥陀如来坐像が安置されています。 |

|

|

本尊阿弥陀如来座像(平安時代)重要文化財 |

|

地蔵石仏(厄除け地蔵)【鎌倉後期】 |

|

画像なし |

|

副住職による当寺やご本尊の縁起を聞かせて頂きました。 |

|

|

|

阿字池 |

|

|

阿字池 |

|

十三重塔 |

|

十三重石塔 【鎌倉中期】★重要文化財 |

|

五輪塔 |

|

岩船寺五輪塔(三重塔脇)【鎌倉後期】★重要文化財 |

岩船寺は神仏霊場であるので、境内には神社もあります。

(場所は受付裏の山道を北へ、庫裡脇(東側)を通って山側にあります)

|

白山神社・春日神社 |

|

画像なし |

|

なお、境内の裏山には白山神社と春日神社の社殿が並んで建ち、 |

以上で参詣を終わり帰路へ就きます。

|

山門 |

|

この参道の右側に石室不動明王立像(重要文化財)があります。 |

|

石段 |

|

この石段の「地蔵石龕像」( 南北朝時代)があります。 |

本日は浄瑠璃寺・岩船寺と、当尾(とうの)近辺の二十六石仏のうち十八石仏とを巡りました。

最後に堀茂会長の句・水彩画で締めくくります。

|

安らぎを

くれる浄土や 当尾の里 |

|

|

堀茂会長の「春のお知らせ」で締めくくらせて頂きます。 |