|

2012.09.14 |

|

京都府京都市左京区鞍馬本町 |

鞍馬山・鞍馬寺の牛若丸伝説と鞍馬山東口の鞍馬寺の奥にある「くらま温泉」と鞍馬山西口の貴船神社周辺の

「船の川床」などを紹介します。

鞍馬山へ登るには鞍馬寺側にある「鞍馬山東口」から登り、貴船神社のある「鞍馬山西口」下り

貴船の川床料理を頂くのが最適コースです。

|

くらま温泉 |

その鞍馬寺側にある「鞍馬山東口」へ向かうと鞍馬寺の奥に「くらま温泉」があります。

|

「くらま温泉」は日帰りコース(大人:¥2500 子供:¥1600)もあり、 |

狭い道を登ると「鞍馬寺」街の中ほどにあり、その奥に「くらま温泉」があります。

|

鞍馬寺 |

鞍馬山(くらまやま)は、京都府京都市左京区にある山である。標高584m。

東を鞍馬川、

西を貴船川に ... 延暦15年(796年)、あるいは宝亀元年(770年)には、

鞍馬山の南中腹に毘沙門天を本尊とした鞍馬寺が創建された。

また、牛若丸(後の源義経)の修行の霊山として知られ、密教による山岳修験の場として栄えた。

古くより、春は桜、秋は紅葉の名所としても知られた。「更級日記」にも鞍馬山の春秋の姿が描写されている。

(ウィキペディアより)

|

鞍馬寺 |

|

修養道場 |

|

仁王門まで登る石段の左にある建物が修養道場だそうです。 鞍馬山の山内にあって廃絶した十院九坊を一棟に結集する形で、 |

石段を登ると仁王門が見えてきます。

|

仁王門 |

|

仁王門 |

|

阿吽の虎 |

|

画像なし |

|

阿吽の虎(あうんのとら) |

|

愛山料 |

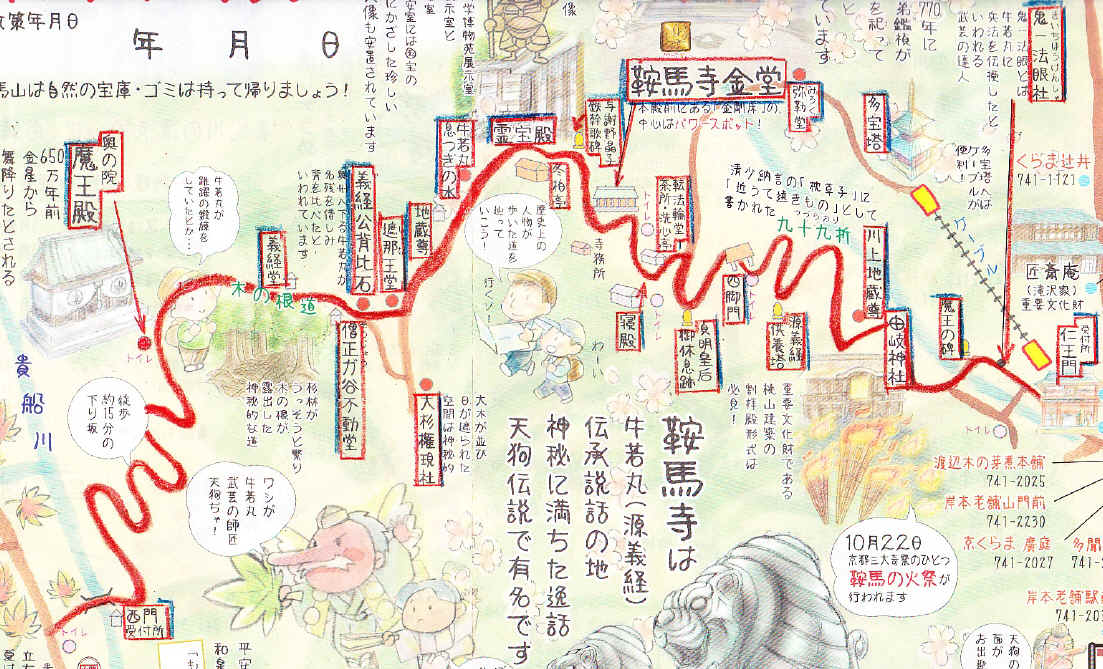

鞍馬山のコース

|

|

マップの右の「受付仁王門」からスタートして赤線に沿って進み左方の「西門受付所」までがルートです。 |

参道登り始める脇に町石があります。

|

参道と町石(ちょうせき) |

|

本殿金堂まで八町(880m) 町石(ちょうせき) 還浄水(げんじょうすい) |

この石段が鞍馬山の入口です。

|

|

一区切り登ると子供の地蔵様があります。

|

童形六体地蔵尊 |

|

「鞍馬山保育園」 |

「鞍馬山保育園」脇の参道を登ると普明殿があります。

|

普明殿 |

|

普明殿(ふみょうでん) |

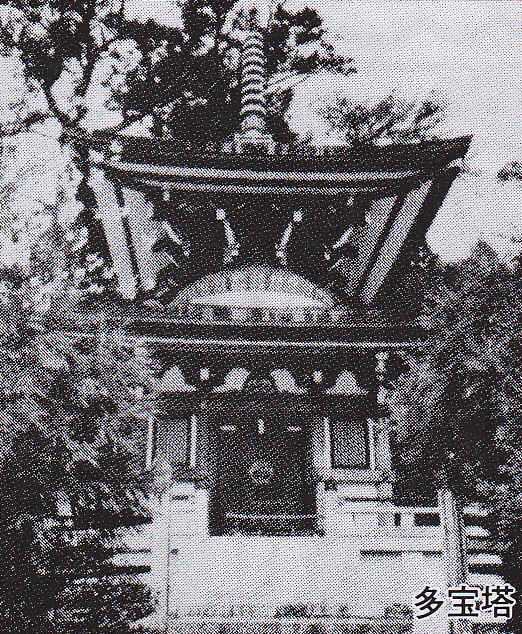

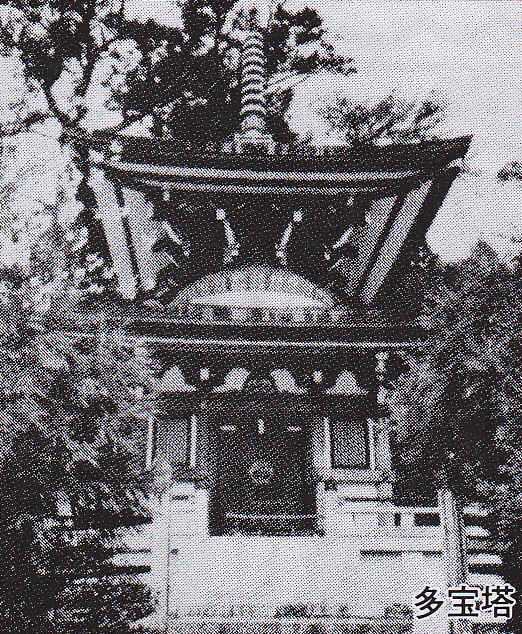

ケーブルに乗ると多宝塔へ一気に登れます。

| 多宝塔 |

|

|

多宝塔と弥勒堂 |

ケーブルカー駅の脇にはこんな看板もありました。

|

おすすめ |

50mほど登ると鬼一法眼社が右手に見えてきます。

|

鬼一法眼社 |

武芸の達人「鬼一法眼」を祀った神社

|

鬼一法眼社 |

|

六韜三略(りくとうさんりゃく)とは? |

|

放生池 |

|

画像はありません この放生池から魔王の滝(まおうのたき)まで一帯を護法境(ごほうきょう)といいます。 |

その上方に由岐神社があります。

|

由岐神社 |

|

由岐(ゆき)神社 天変地異が続く都を鎮めるため、天慶(てんきょう)三年(940)、御所内に祀られていた祭神をこの地に このほか、本殿脇の石造の狛犬一対も重要文化財に指定されている。 京都三大奇祭の一つとして有名な「鞍馬の火祭」は当社の例祭で、毎年十月二十二日夜に行われる。 祭事勧進の際、篝火(かがりび)を焚(た)いてお迎えしたという故事にちなんで、 |

|

割拝殿 |

|

三本の大杉 |

|

御 由 緒 その様子を遺し伝えたのが「鞍馬の火祭」の起源であります。 その後豊臣秀吉公の崇敬も厚く御本殿、拝殿は豊臣秀頼公によって再建されました。 |

更に登ると川上地蔵堂があります

|

川上地蔵堂 |

|

川上地蔵堂 |

|

句碑 |

|

句碑 火祭や 鞍馬も奥の 鉾の宿 青瓢 (現地説明板より) |

川上地蔵堂と道を挟んで向かい合っています。

|

義経公供養塔 |

|

義経公供養塔 義経公供養塔は、牛若丸が7歳から約10年間住んだ東光坊跡に、 |

緩やかで広い道を登ります。

|

九十九折れ参道 |

|

九十九折参道は、清少納言が『枕草子』で |

|

双福苑 |

|

谷に架かる橋を双福橋(そうふくばし)といい両側に祠がお祭りしてあります。 この橋は、福徳の神である玉杉大黒天(たますぎだいこくてん)と玉杉恵比寿尊(たますぎえびすそん)の二柱の福神を結ぶ橋で、 |

|

五町目の町石(ちょうせき) |

|

本殿金堂まで五町(550m) |

|

九十九折参道はつづきます。 |

|

四町目の町石(ちょうせき) |

|

本殿金堂まで四町(440m) |

|

句 碑 |

|

都づらをり まがれるごとに 水をおく やまの清さを 汲みてしるべく 香雲 |

|

中 門

(四脚門) |

|

中門はもともと山麓の仁王門の横にあって、勅使門(ちょくしもん)または |

|

道標によると |

|

三町目の町石(ちょうせき) |

|

本殿金堂まで三町(330m) |

|

石碑 |

|

本殿金堂まで155段 |

石段を登ると大正13年12月に貞明皇后さまが、鞍馬山行啓の際に休憩された場所

貞明皇后御休息所跡があります。

|

貞明皇后御休息所跡 |

|

貞明皇后御休息所跡 |

貞明皇后御休息所跡前に町石があります

|

二町目の町石(ちょうせき) |

|

本殿金堂まで二町(220m) |

次にお堂がありましたが由緒は不明です

|

不 明 |

|

更に本殿金堂への155段の石段は続きます。 |

ケーブル「多宝塔駅」からの道と出会います。

石段は左へ曲がり更に登ります。

|

多宝塔 |

麓のケーブル「山門駅」で乗った場合、ケーブルで一気200m登って「多宝塔駅」に着き

500mほど歩くとここで九十九折参道に合流します。

|

|

多宝塔と弥勒堂 |

|

清少納言も登ったそうです。(頑張りましょう!) |

更に登ると「巽の弁財天」堂があります。

|

巽の弁財天 |

|

巽の弁財天 |

更に登ると信徒の休憩所”洗心亭(せんしんてい)”があります。

|

お茶所 |

|

茶所「洗心亭」にいついて |

「洗心亭」の向かいに「寝殿」があります

|

寝 殿 |

|

寝殿 |

やっと九十九折れ参道の石段を登り「本堂金堂」の境内へ上り切りました。

境内へ登ると最初に右側に転法輪堂があります。

転法輪堂

|

|

画像なし |

|

転法輪堂は、ご先祖に感謝の祈りを捧げる道場で、1丈6尺の阿弥陀仏が安置されています。 重怡上人(じゅういしょうにん)が平安時代に、13年間堂内に籠り毎日十二万遍の弥陀宝号を唱え続け、六万遍の弥陀宝号を書いて法輪に納めたといわれています。 |

次に奥の方に閼伽井護法善神社がありましたが気付きませんでした。

|

閼伽井護法善神社 |

|

(本殿金堂の右奥に写っています) |

本殿金堂は、大きい!

|

本殿 金堂 |

|

本殿金堂は、千手観音菩薩・毘沙門天王・護法魔王尊を奉安する鞍馬山信仰の中心道場です。 また、本殿の地下は宝殿と呼ばれ、松久朋琳大佛師により彫成された三尊尊天像を中心に、鞍馬山の尊天信仰に生きることを誓った、 信徒の清浄髪(しょうじょうはつ)がお祀りされています。 本殿金堂前の広々とした前庭の石畳は”金剛床(こんごうしょう)”といい、 |

|

金堂前の両脇にやはり「狛犬」でなく「阿吽の虎(あうんのとら)」があります。 |

境内には翔雲台があります。

|

翔雲台 |

|

翔雲臺 |

本殿金堂の西側が光明心殿があり、そのまた西が本坊・金剛寿命院です。

|

光明心殿 |

光明心殿(こうみょうしんでん)

|

その西が本坊・金剛寿命院です。

|

本坊・金剛寿命院 |

|

この建物は山を利用して四階建て |

|

瑞風庭(ずいふうてい) |

門をくぐり抜け奥之院参道へ進みます。

|

奥之院参道 |

|

足の弱い人用に手水場が「奥の院遥拝所」となっています。 |

|

|

奥の院まで長い石段が続きます。

石段の途中から「鐘楼へ向かう道が分かれています。

|

鐘 楼 |

|

少し登ると「鐘楼が見えてきます。 |

|

|

|

鐘楼 |

|

奥之院参道 |

|

句 碑 |

|

與謝野

寛 晶子 歌碑 |

鞍馬寺の宝などを収容展示した建物です。

|

霊宝殿 |

|

鞍馬山霊宝殿 |

霊宝殿を過ぎると茶室「冬柏亭」があります。

|

冬柏亭 |

冬柏亭(とうはくてい)冬柏亭は、與謝野晶子さんの書斎で、東京の與謝野邸にあったもの。 |

|

|

冬柏亭(とうはくてい)の横に、御山に入る門があり、さらに奥の院へと進みます。

次に「義経公息継ぎの水」が見えてきます。

|

義経公息継ぎの水 |

|

義経公息継ぎの水 |

|

屏風(びょうぶ)坂 |

さらに参道を登ります

|

奥之院参道 |

鞍馬山の山頂に義経背比石があります。

|

源義経公背比石 |

|

源義経公背比べ石 遮那王が 背くらべ石を 山に見て わがこころなほ 明日を待つかな 與謝野 寛 |

「源義経公背比べ石」の前にもう一つ石の碑があります。

|

左魔王尊影向大杉道とあり「大杉権現社」への道です |

|

この奥に「大杉権現社」があります。 |

時間が無いので引き返し元の参道へ戻りました。

|

奥之院参道 |

|

参道をしばらく進んでも、また大杉権現への案内碑があります。 |

更に参道を下ると僧正ヶ谷不 動 尊に出ます。

|

僧正ヶ谷 |

|

僧正が谷不動堂 |

|

|

すぐ上に義経堂があります。

|

義経堂 |

|

義経堂 |

|

謡曲「鞍馬天狗」と |

|

謡曲「鞍馬天狗」と僧正ヶ谷 |

|

木根の根道 |

|

木の根道 |

|

大杉権現 |

|

(画像なし) |

|

大杉権現社は、樹齢千年に近い杉の巨木で、「護法魔王尊影向(ごほうまおうそんようごう)の杉」として古くから尊崇され、多くの人々の信仰を集めています。 |

|

奥 之 院 |

|

奥の魔王院 奥の院 |

奥の院魔王殿(おくのいんまおうでん)奥の院魔王殿は、磐座(いわくら)・磐境(いわさか)とも称され神々が降臨された場所として崇拝され、太古より宇宙の力が満ち溢れ、その波動がご開山・鑑禎上人(がんていしょうにん)を初め多くの修行者を鞍馬山へと導き、宇宙の真理に目ざめさせたといわれています。(現地説明板より) |

|

奥の院魔王殿で昼食 |

|

帰 路 |

|

やっと西門が見えてきました。 |

|

西 門 |

|

西門 |

|

鞍馬本町通り |

|

名物の「貴船の川床」が並んでいます。 |

|

坂を進むと「貴船神社」が見えてきます。 |

|

「川床」へ料理を運ぶ人が忙しそうです。 |

|

貴船神社 |

|

|

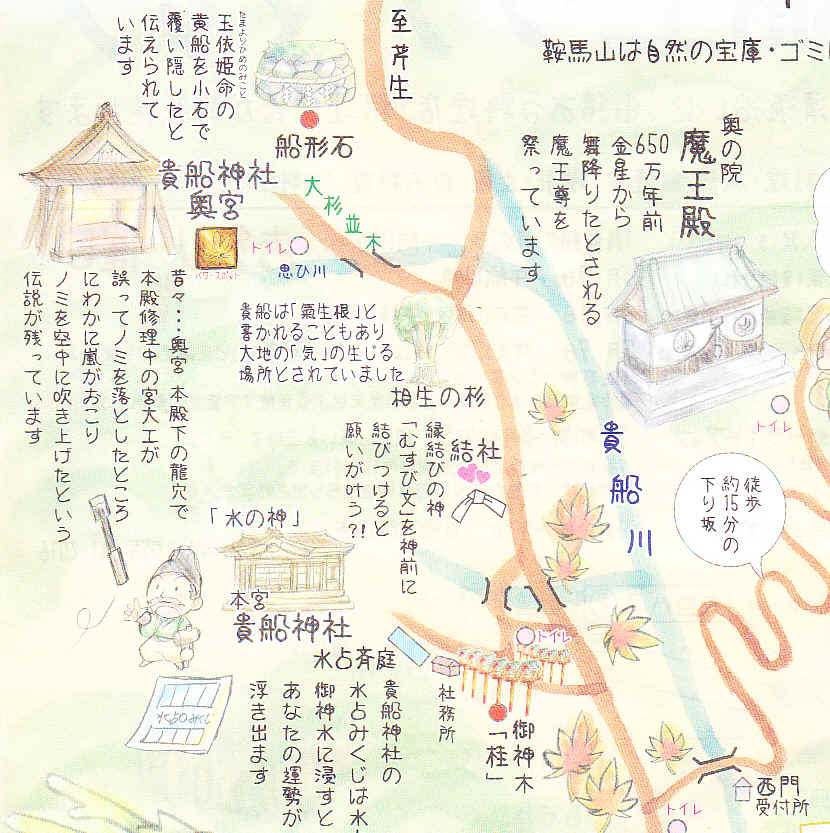

貴船神社マップ |

鞍馬山の西門を出て貴船川に沿って遡ると貴船神社の鳥居が見えてくる。

|

貴船神社 白鳳六年(666年)に、最も古い社殿造替えの記録がある。日本後紀に、延暦十五年(796年)、東寺の造営の任に当たっていた藤原伊勢人の夢に貴船神社の神が現れ、鞍馬寺を建立するよう託宣したと記されている。 延喜式神名帳には「山城国愛宕郡 貴布禰神社」として記載され、名神大社に列している。後に二十二社の一社とされ、保延六年(1140年)に最高位の正一位の神階を授けられている。 永承元年(1046年)7月、出水により社殿が流失し、天喜三年(1055年)、現在の本宮の地に社殿を再建・遷座して、元の鎮座地は奥宮とした。 |

|

|

画面の右方の門が奥宮への門です。 |

|

龍船閣 |

|

|

女性に人気

|

貴船神社の |

水占(みずうら)みくじ 貴船神社は水の神さまであることから、境内の霊泉に浮かべると水の霊力によって文字が浮かんで見えてくるおみくじがあります。 |

結社(ゆいのやしろ)は、本宮と奥宮の中間、本宮から上流側300メートルの場所にあります。

(奥社は、またその奥400mの場所にあります)

縁結びの神として女性に人気のある結社(ゆいやしろ)は貴船本宮から300mほどの場所にある。

|

結 社 |

|

画像なし |

|

結社からさらに上流へ400メートルほど登ると貴船神社奥宮があります。

|

奥 宮 |

|

鳥居をくぐり橋を渡り、参道を奥へ進みます。 |

|

画像なし |

|

鼓ヶ岩 |

|

画像なし |

|

奥宮境内の門 |

|

|

奥 宮 |

奥宮の更に奥にこの地へ最初に来た反正天皇(390年)の時代、玉依姫命が黄船に乗って

浪速から淀川・鴨川へ上陸したところに水神を奉り祠を建てたのが始まり。

|

画像なし |

|

船形岩 |

貴船神社の通りに並ぶ貴船の川床は

|

貴船の川床 |

| 貴船の川床 「川床」は桃山時代に京都のほぼ真ん中を流れる鴨川に桟敷を設け、客をもてなしたのが始まりといわれています。 貴船の川床は「かわどこ」と読みます。 貴船は「京の奥座敷」と言われることから「床(とこ)の間」と同じ感覚で「川床(かわどこ)」と呼ばれるようになりました。 (ウィキペディアより) |

疲れました。