|

|

静岡県掛川市長谷(日坂宿・小夜の中山峠) |

「日坂宿」は往時、大変賑わった宿街道でしたが、明治以降、町の外側へ国道1号線が通り、

その国道1号線もバイパスとなり町の上を高架で抜けるようになり外来者はほとんど訪れることなく

世の発展に取り残されたさびれた町(宿場跡)になったようです。

|

日坂宿 |

|

|

「日坂」は西坂から (「日坂宿」日坂地域振興の会より) |

|

日坂宿全体のの印象 宿場としては宿の入り口に復元「高札場」はあるものの、宿中の「本陣」は小学校になって門を残すのみ、その本陣も宿場が小さかったためか宿屋(扇屋)を兼ねていたり(本来本陣は大名以外泊めてはならない掟になっていた)そのため「脇本陣」も旅籠を兼ね「黒田屋」として営業していたようです。 荷役を仲立ちする「問屋場」も立札のみで、木戸跡も立札のみで江戸時代末期の旧家も数軒のみで今は訪れる人も少ないようです。 |

日坂宿は「事任(ことのまま)八幡神社」から始まります。

|

何でも願いが叶う |

|

社務所があり巫女さんも居ます。無料駐車場にトイレもあります |

| 御由緒 創立年代未詳 大同二年(807)坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)東征の際 桓武帝の勅を奉じ 旧社地 本宮山より現社地へ遷座すという。(後ほど通る東海道脇に「本宮入口」がそれです) 延喜式(927)神明帳に佐野郡己等乃麻知(ことのまち)神社とあるのはこの社なり 古代より街道筋に鎮座 遠江に座す願いことのままに叶うありがたき言霊の社として、朝廷を始め全国より崇敬されしことは平安朝の「枕草子」に記載あるを見ても明らかなり。 世が貴族社会より武家社会に移るや八幡信仰が一世を風靡し、康平五年(1062)源頼義が石清水八幡宮を当社に勧請し、以来八幡宮を併称す。 江戸期に入りては、徳川幕府も当社を信仰し社殿を改築、朱印高百石余を献上す。 明治以降 県社八幡神社と称したが、第二次大戦以後の社格廃止に伴い、由緒ある名「事任(ことのまま)」を復活し、現在は事任神社と称す。 (神社説明板より) |

事任八幡宮から国道1号を横断し「日坂宿」へ入る

|

本 宮 山 |

| 先ほどの「事任八幡宮」の旧殿があった所 大同二年(807)坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)東征の際 桓武帝の勅を奉じ 当社地 本宮山より先ほどの社地の「事任八幡宮地へ遷座す」という。 |

|

大正四年に建てられた日坂村と東山口村との「村界碑」

|

村 界 碑 |

|

村の境界で揉め事でもあったのでしょうか?! |

|

少し宿内へ進むと若宮神社鳥居脇に「秋葉常夜燈」があります。

日坂宿は何度も大火に見舞われ宿内には何基もの「秋葉常夜燈」がありましたが現在は三基残っています。

|

若宮神社と秋葉常夜灯 |

|

若宮神社の由来はわかりません |

|

| 秋葉常夜灯 日坂宿はしばしば火災にあっているためか、火伏せ(火防=ひぶせ)の秋葉信仰が盛んであったようです。 当時の人々は神仏のご加護を願い秋葉講を結成し分社や常夜燈をなどを各所につくりました。 秋葉常夜燈は秋葉神社に捧げる灯りをともすためのもので、辻などにの人目につきやすい場所に建てられました。 日坂宿には弘化二年(1845)に建立された、この常夜燈の他に、本陣入口と相伝寺境内の計三基が遺っております。 秋葉山のほかに「駅中(宿内のこと)安全」とあるのは、火災を恐れる気持ちの強さを示していると言ってもよいでしょう。 (現地説明板より) |

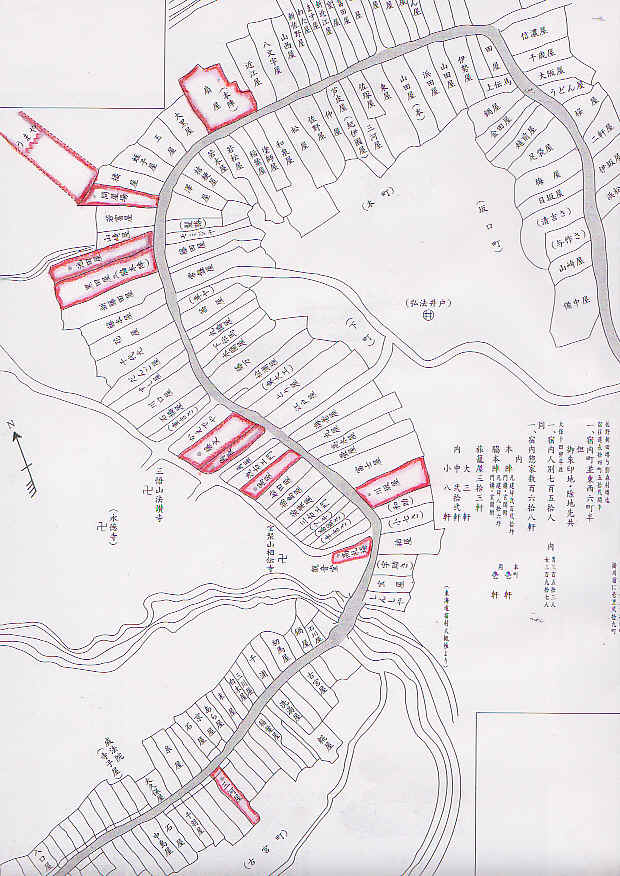

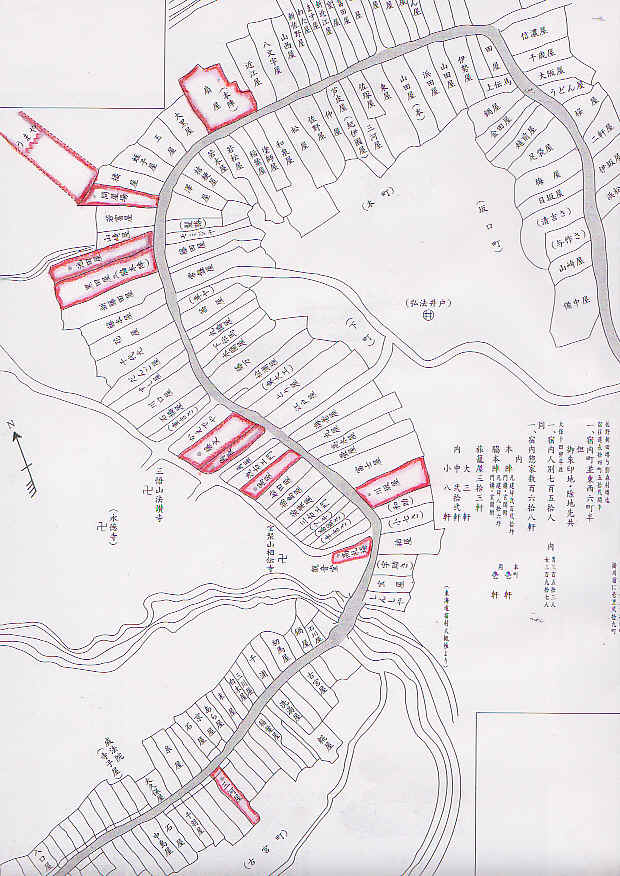

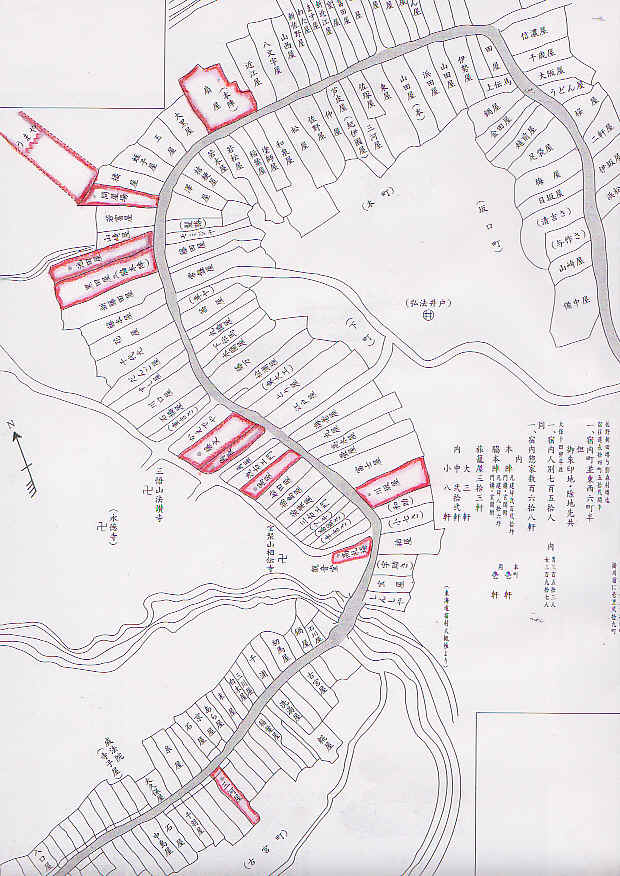

天保十一年(1840=明治になる30年前)の宿場の家並み

|

|

(「日坂宿」日坂地域振興の会より) |

宿へ入ってしばらく進むと東側に「三河屋」の看板が残る家があります。

ここが有名な書家「成瀬大域」の出生の家です。

|

賜硯堂成瀬大域 |

| 賜硯堂成瀬大域出生の地 書家・成瀬大域(成瀬温)は文政十年(1827)古宮のこの地で生まれました。 42歳のとき上京、安井息軒の門に入って書を修めました。 宮内省に奉職していた明治十二年(1879)王義之の聖教序を臨書するとともに諸葛孔明の出師表を楷書と草書の二幅に書き、併せて明治天皇に献上しました。 天皇よりお褒めの言葉とともに楠木正成愛用と伝わる古い硯を賜りました。 このことから庵と自らを「賜硯堂」と称しました。 明治三十五年(1902)没。 七十六歳でした。 なお、この先の旅籠「川坂屋」襖に大域の書、また法讃寺境内には大域が筆を執られた暁心翁之碑があります。 また、この古硯は平成十四年(2002)遺族より、十体の書が書かれた面扇とともに掛川市 「二の丸美術館」に寄贈されました。 (現地説明板より) |

さらに進むみ川を渡り欄干の脇、西側に「下木戸跡」の碑が見えます。

|

下 木 戸 跡 |

| 下木戸(しもきど)跡 江戸時代、宿場の治安維持のため、東西の入り口には木戸が設けられていました。 大規模な宿場では観音開きの大きな門でしたが、小規模であった日坂宿では川が門の役目を果たしていましたので木戸は無かったようです。 古宮橋に架かる逆川のこの場所が「下の木戸(下木戸)」となっていて、江戸時代初期の頃までは橋幅も狭く、粗末な木橋で、いったん事が起こったときは、宿場の治安維持のため橋をはずしたとも伝えられています。 また、宿役人の管理下にあった高札場が木戸の機能を果たしておったという説もあります。 (現地説明板より) |

「下木戸」の上に「高札場跡」があります。

|

高 札 場 |

| 高札場 幕府や藩の定めた法令や禁令を板札に墨書したものを高札、その掲げられた場所を高札場といいます。 高札場は人々の注目を引きやすい所に設置され、日阪宿では相伝寺観音堂敷地内にあり、下木戸の高札場ともいわれていました。 高札場の内容は日坂宿が幕領であったため公儀御法度(幕府法)が中心で年代によって若干の書き替えがありました。 ここに掲げられている八枚は「東海道宿村大概帳」の記録に基づき天保年間のものを復元しました。 高札場の大きさ「高さ二間、長二間、横七尺」は日坂宿の「御尋二付申上候」書付(天保十四年)によりました。 (現地説明板より) |

| 高札小史 ◎正徳元年(1711)日坂宿の高札場設けられる。 このとき高札五枚(親子・切支丹=キリシタンキリスト教 のこと・火付=放火のこと・伝馬・毒薬は幕末まで続いた。 ◎慶応四年(明治元年・1868)太政官布告により従来の高札を撤去し新たに五枚の高札(五傍の掲示)を掲 げた。 ◎明治六年(1873)高札が法令公布の方式としては適さないとの見地から撤去された。 (現地説明板より) |

さらに宿内へ進むと二基目の秋葉常夜燈があります。

|

秋 葉 常 夜 灯 |

| 秋葉常夜灯 日坂宿はしばしば火災にあっているためか、火伏せ(火防=ひぶせ)の秋葉信仰が盛んであったようです。 当時の人々は神仏のご加護を願い秋葉講を結成し分社や常夜燈をなどを各所につくりました。 秋葉常夜燈は秋葉神社に捧げる灯りをともすためのもので、辻などにの人目につきやすい場所に建てられました。 日坂宿には天保十年(1839)に建立された、この常夜燈の他、本陣入口と古宮公会堂脇の計三基が遺っております。 秋葉山のほかに駅中安全とあるのは、火災を恐れる気持ちの強さを示していると言ってもよいでしょう。 (現地説明板より) |

次に街道の東には公家・武士などが宿泊した旅籠「川坂屋」があり見学可能です。

|

旅籠 川 阪 屋 |

|

川坂屋 文久二年(1862)の宿内軒並取調書上帳には「川坂屋」につて次のように記されています。 |

天保十一年(1840=明治になる30年前)の宿場の家並み

|

|

(「日坂宿」日坂地域振興の会より) |

「川阪屋」の向かいには商人などが利用した旅籠「萬屋」があります。

|

萬 屋 |

| 萬 屋 江戸時代末期の旅籠、嘉永五年(1852)の日坂宿大火で焼失し、その後まもなく再建されました。 再建時期についての明確な資料はありませんが、建物内部の構造体や壁に貼られた和紙に書かれていた「安政年間(1854~1859)丙辰(ひのえたつ)正月・・・・」から考えまして、安政年間(1854~1859)のしかも早い時期かと思われます。 同じ宿内で、筋向かいの「川坂屋」が士分格の宿泊した大旅籠であったのに対して「萬屋」は庶民の利用した旅籠でした。 一階に裏手に抜ける通り土間がないこと、台所が不明であること、二階正面の出格子が二階床と同じ高さで、腰高の手すりが付き、大変開放的であることなどが、この旅籠の特徴です。 又、一階正面の蔀戸(しとみど)は当時の一般的な店構えの仕様であり、日阪宿では昭和二十年代まで数多く見られました。 尚、文久二年(1862)の宿内軒並取調書上帳(古文書)には「萬屋」について次のように記されています。 (現地説明板より) |

その他宿内には多くの商家・旅籠があり現在もかっての屋号を残した看板が架かっています

|

その他の宿・商家 |

| 日坂宿の記録 天保十一年(1843)頃の記録によると日坂宿には旅籠屋が三十三軒(大きな旅籠が三軒・中が二十二軒・小が八軒)。 本陣(大名が宿泊や休憩する陣屋を兼ねた施設)本町に一軒、凡建(平屋)で坪数二百二十坪・門構で玄関付。 脇本陣(大名が複数のときの用意の施設)本町に一軒、凡建(平屋)で坪数八十六坪・門構で玄関付。 天保十四年卯年改 (「日坂宿 茶と歴史の里 日坂へようこそ」 日坂地域振興の会)より |

|

| 稲 葉 屋 | 文 七 屋 |

| 畳 屋 | 松 田 屋 |

宿内の街道は現代は静かです

| 木 蘭 屋 | 丸 橋 屋 |

日坂宿の3分の1くらいの所に「角長」があり、その隣が「藤文」です

|

角 長 |

| 角 長 |

「角長」の隣が「藤文」です。

|

藤 文 |

|

|

|

|

藤文・・・日坂宿最後の問屋役を努めた伊藤文七邸(中を見学できるようです。) 文久二年(1862)の宿内軒並取調帳では今の伊藤家は藤文・かえで屋に分かれておりました。 |

|

古地図によると「藤文」の十軒先が脇本陣「黒田屋」です。

|

脇本陣「黒田屋」 |

|

残念ながら脇本陣「黒田屋」の画像はありません |

脇本陣「黒田屋」の次が「池田屋」です。

|

池 田 屋 |

|

現役の宿「池田屋」 |

宿内の上部の道がカーブする辺りです。

|

|

(「日坂宿」日坂地域振興の会より) |

さらに進むと問屋場跡があります

|

問 屋 場 跡 |

|

現在の問屋場跡は空き地と庭になっています、 |

| 問屋場(といやば)跡 宿場では、幕府などの貨客を宿場から次の宿場へ継ぎ立てることになっており、そのための人馬の設置が義務付けられていました。 宿駅でこの業務を取扱う職務を問屋、その役所を問屋場と言います。 問屋は宿内で最も大切な役職でした。 日坂宿の問屋場はかってこの場所にあり、「東海道宿村大概帳」によると、日坂宿の宿役人は問屋一人・年寄四人・請払二人・帳付五人・馬指三人・人足割三人・同下役六人です。(計24人=小さな宿で人件費だけでも大変!) 問屋場へは問屋・年寄をはじめ宿役のものが毎日交代で1人ずつ詰め、重要な通行があった時には全員で業務に携わったとのことです。 当時の建物、その他の遺物は現存しません。 (現地説明板より) この宿毎に荷物を積み替える継ぎたて制度は荷主には時間と費用の浪費で経済活動の妨げとなり |

問屋場跡から「蛭(ひる)子屋」「玉屋」「大黒屋」の隣が本陣扇屋跡です。

|

本 陣 跡 |

| 本陣跡 江戸時代に諸大名が江戸へ往来した時の旅宿にあてた宿駅の旅籠屋を本陣といいます。 日阪宿本陣の屋号は「扇屋」代々片岡家が世襲で営んでいました。 本陣の敷地はおよそ三百五十坪・建坪二百二十坪、門構・玄関付の建物でした。 嘉永五年(1852)の日坂宿の大火で全焼、再建後、明治三年(1870)に店を閉じました。 その後の学制頒布に伴い、明治十二年(1879)より跡地を日坂小学校の敷地とし、家屋は校舎として利用されましたが現存しません。 (日坂地域振興の会・日坂宿おこし委員会) (現地説明板より) |

本陣跡横に3基目の秋葉常夜燈があります。

|

秋 葉 常 夜 灯 |

| 秋葉常夜灯 日坂宿はしばしば火災にあっているためか、火伏せ(火防=ひぶせ)の秋葉信仰が盛んであったようです。 当時の人々は神仏のご加護を願い秋葉講を結成し分社や常夜燈をなどを各所につくりました。 秋葉常夜燈は秋葉神社に捧げる灯りをともすためのもので、つじなどにの人目につきやすい場所に建てられました。 日坂宿にはここ本陣入口の常夜燈の他、相伝寺境内と古宮公会堂脇と当時三基が建っておりました。 ここの常夜燈は安政三年(1856)の建立でしたが、老朽化が進みましたので平成十年(1998)に撤去し、改めて復元いたしました。 秋葉山のほかに駅中安全とあるのは、火災を恐れる気持ちの強さを示していると言ってもよいでしょう。 (現地説明板より) |

宿のはずれへ出ると旧国道1号線(現在は県道)へ出ます。

上の高架が現在の国道1号線=日坂バイパスです。

|

上 宿 口 |

|

宿口付近は坂になっていて、ここから旧街道の「二の曲り」へ続きます。 |

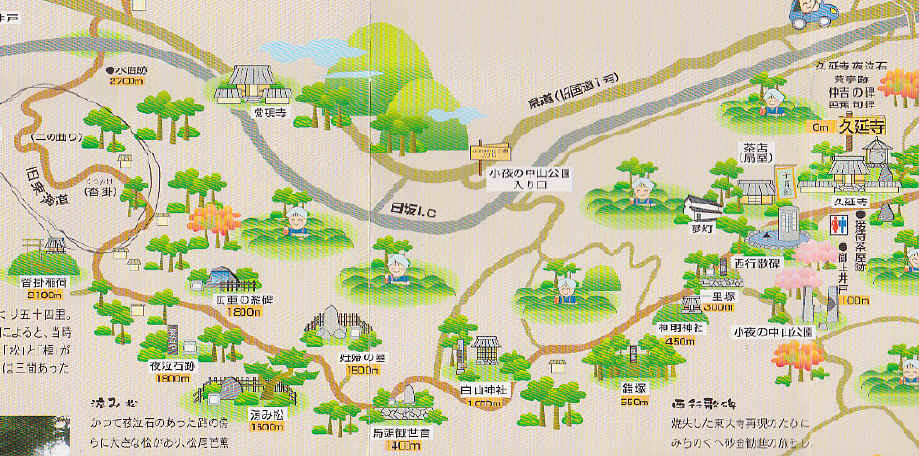

次は「二の曲り」坂を登り「小夜の中山峠」へ向かいます。

|

小夜の中山峠 |

|

|

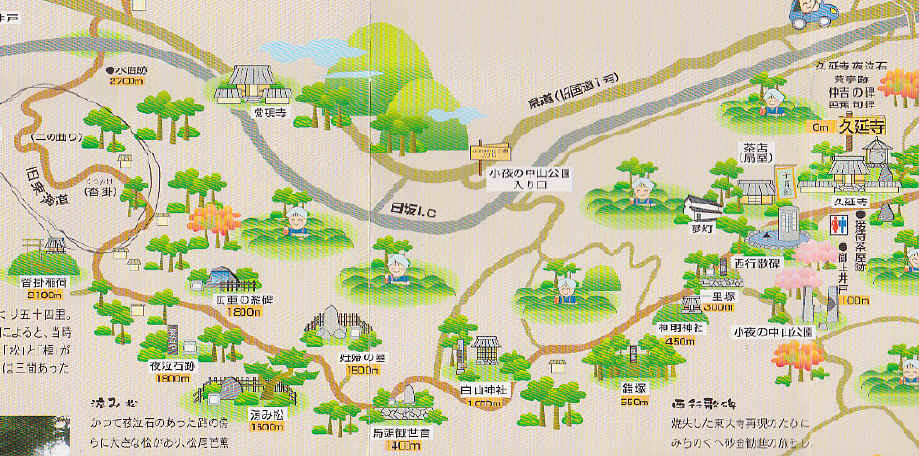

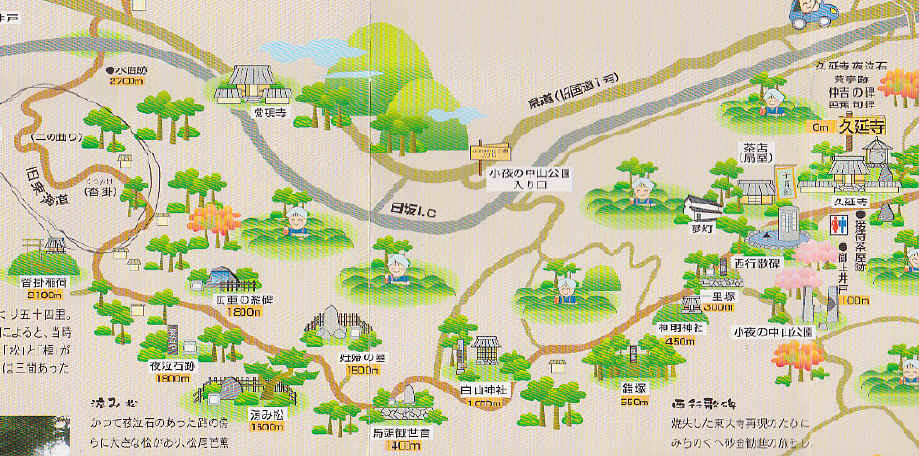

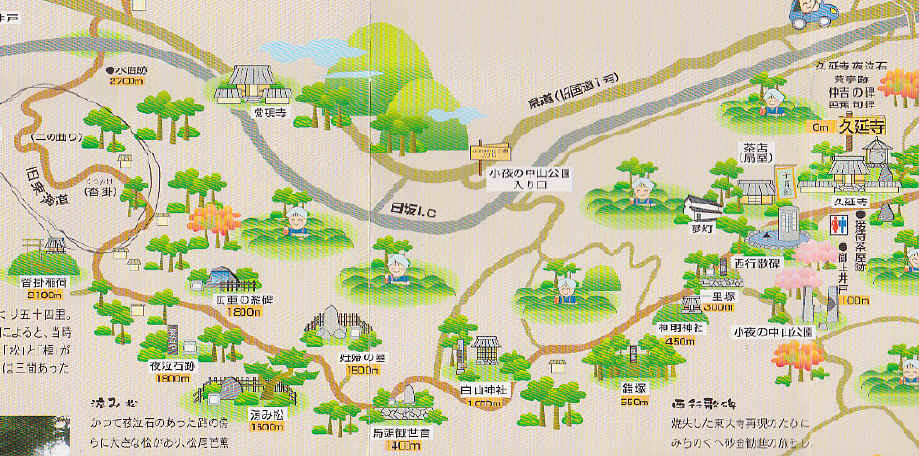

道順 |

小夜の中山は歌碑・句碑の名所と

伝説・歴史の道でもありました。

| 歌碑・句碑の名所 「二の曲り」から峠までに歌碑・句碑は全部で十六碑あります。 これは、西行法師が 年たけてまた越ゆべしとおもひきや 命なりけりさやの中山 と詠った歌で、その時西行法師は六十九歳で当時としては老人の域に達した年齢 でした。 この歌は、文治三年(1186)の秋、重源上人の依頼をうけて奈良東大寺の砂金勧進のため奥州の藤原秀衡(ひでひら)を訪ねる途中で、生涯二度目の中山越えに、人生の感慨をしみじみと歌ったものです。 西行法師は二十三歳で出家し、自由な漂泊者としての人生を送りながら自然とのかかわりの中で人生の味わいを歌いつづけた西行の、最も円熟味をました晩年六十九歳の作です。 小夜の中山は早くから東海道の歌の名所として知られていましたが、この一首は歌枕としての小夜の中山の名を一層高め、以後も数々の名歌が詠まれれようになりました。 当時、京都の人々にとっては、鈴鹿山(三重県)を越えることすら相当の旅行であったといいます。 西行の奥州までの旅は大変なものであったと当時の人も感じたことでしょう。 古代からの交通路だった東海道も、本格的な発展をとげるのはこの歌が詠まれるてから六年後の鎌倉幕府の開設以降です。 (以上 現地説明板より) この歌のお陰で古代から江戸期まで多くの歌人が、この峠を中心に詠った歌の碑を峠道に並べている歌碑・句碑の名所です。 |

|

| 伝説・歴史の道 この峠道には歌碑・句碑のほか伝説と歴史に関する碑や跡などは十ヶ所に及びます。一部紹介 |

|

| 「壱」、妊婦の墓伝説 (年代は、言い伝え中に弘法大師=宝亀五年(774)~承和二年(835)=が出てくるので一番古い伝説と思われます) 「妊婦の墓」は「涼み松広場」の向かいにあります。 ◎ この墓は、蛇身鳥退治(後ほど「馬頭観世音碑」で説明します)で有名な「三位良 政」と月小夜姫の間に生まれた「小松姫」の墓で小松姫が妊娠していた身で、ここの 松の根元で自害して葬られたので「妊婦の墓」と言われています。 ◎ 諸先輩方のHPなどから断片的な情報を頂くと「月小夜姫」は娘「小松姫」を主計輔 に嫁がせようとしたが、既に子を宿していたため婚姻を諦め、無事男の子を生んだが、 わが身の不幸を案じて、この地の松の木の下で自害した。(しかし、墓は「妊婦墓」?) ◎ もう一つの説は「蛇身鳥退治」の「三位良政郷」の遺児で結婚を苦にして松の根元 で自害した「小松姫」の墓で、「小松姫」は妊娠していたので「妊婦の墓」と言われるよう になった。 ◎ その昔、小夜の中山に住むお石いう女が、菊川の里へ働きに行っての帰り中山の 丸石の松の根元でお腹が痛くなり、苦しんでいるところへ、轟業右衛門という者が通り かかり介抱していたが、お石が金を持っていることを知り殺して金を奪い逃げ去った。 その時お石は懐妊していたので傷口より子どもが生まれ、お石の魂魄がそばにあっ た丸石にのりうつり、夜毎に泣いた。 里人はおそれ、誰言うとはなく、その石を、「夜泣石」と言った。 傷口から生まれた子どもは音八と名付けられ、久延寺の和尚に飴で育てられ立派な 若者となり大和の国の刃研師の弟子となった そこへ轟業右衛門が刃研にきたおり刃こぼれがあるので聞いたところ、「去る十数 年前小夜の中山の丸石の付近で、妊婦を切り捨てた時に石にあたったのだ」と言った ので、母の仇とわかり名乗りをあげ、恨みをはらしたということである。 その後弘法大師がこの話を聞き、お石に同情し石に仏号をきざみ、立ち去ったと言 う。 文化元年滝沢馬琴の「石言遺響」より (フリー百科事典ウィキペディアより) (静岡県 掛川市観光ガイドブックより) |

|

| 「弐」、馬頭観世音碑伝説 (三位良政郷が登場するので「妊婦の墓と同時代と思われる) 「蛇身鳥退治」のため京より下向してきた「三位良政郷」が乗った愛馬を葬った所と 言われている ( 現地説明板より)

|

|

| 「参」、夜泣石伝説(東海道「夜泣き石跡」「久延寺夜泣石」、旧国道1号小夜ト ンネル東口脇「夜泣石」) (弘法大師が登場するので「妊婦の墓と同時代と思われる) その昔、小夜の中山に住むお石いう女が、菊川の里へ働きに行っての帰り中山の丸 石の松の根元でお腹が痛くなり、苦しんでいる ところへ、轟業右衛門という者が通 りかかり介抱していたが、お石が金を持っていることを知り殺して金を奪い逃げ去った。 その時お石は懐妊していたので傷口より子どもが生まれ、お石の魂魄がそばにあっ た丸石にのりうつり、夜毎に泣いた。 里人はおそれ、誰言うとはなく、その石を、「夜泣石」と言った。 傷口から生まれた子どもは音八と名付けられ、久延寺の和尚に飴で育てられ立派な若 者となり大和の国の刃研師の弟子となった。 そこへ轟業右衛門が刃研にきたおり刃こぼれがあるので聞いたところ、「去る十数年 前小夜の中山の丸石の付近で、妊婦を切り捨てた時に石にあたったのだ」と言ったの で、母の仇とわかり名乗りをあげ、恨みをはらしたということである。 その後弘法大師がこの話を聞き、お石に同情し石に仏号「往古懐妊女夜泣松三界 万霊・・・旧跡」をきざみ、立ち去ったと言う。 文化元年滝沢馬琴の「石言遺響」より とあり後半の敵討ちは講釈師の創作のよう な気がします。 (現地説明板より) |

|

| 「四」、鎧 塚 (中先代の乱=建武二年(1335)の頃の歴史) 建武二年(1335)北条時行の一族名城太郎邦時が「中先代の乱」のおり京へ上ろう として、この地に於いて別所一族の今川頼国と戦い、壮絶に討ち死にした。 頼国は、名越邦時の武勇をたたえ、ここに塚をつくり葬ったと言われる。 (現地説明板より) |

|

旧国道を横断して街道へ入るといきなり急坂になります。

|

小夜の中山峠口 |

| 我々を追い越した軽バンがあえぎながら登っていきました。 |

| 「二の曲り」と「沓掛」 「古駅路ハ下町ヨリ南ノ清水ト云所ヲ経テ、二ノ曲リト云下ヘ出シナリ・・(掛川誌稿)」に見られる「二の曲り」とは旧坂口町を過ぎて東へ向かう沓掛へ至るこの旧カーブを指しています。 「沓掛」の地名は峠の急な坂道にさしかかった所で草鞋(わらじ)や馬の沓(くつ=馬用の草鞋)を山の神などに手向け、旅の安全を祈願するという古い慣習に因(よ)るといわれています。 (現地説明板より) |

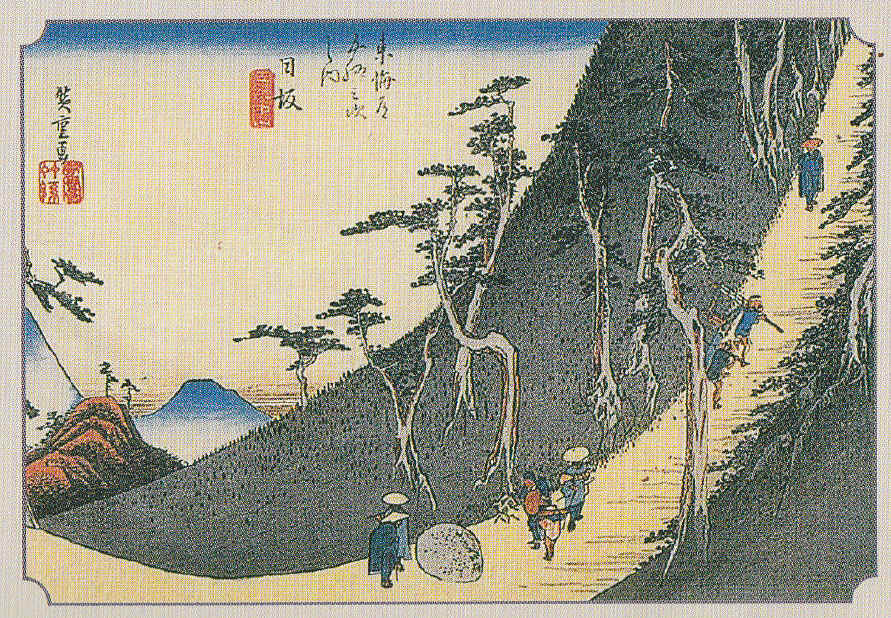

| 東海道五拾三次 日阪 浮世絵版画 安藤広重作 狂歌入り東海道 倭園琴桜 「あたらしく 今朝にこにことわらび餅 をかしな春の 立場なるらん」 江戸時代末期になると、江戸を中心として諸国への街道が整備され、物見遊山の旅が盛んに行われ、庶民の関心がそれまでの享楽の場から戸外へ移るにつれて風景画が多く描かれるようになった。 この浮世絵は、広重が天保三年(1832)「保永堂版 東海道五拾三次」に続き、天保三年(1842)頃に、視点を変えて風景をとらえた「狂歌入東海道」の日阪である。 (現地説明版より) |

|

|

「二の曲り」を振り返ると、その急坂にはビックリします。 |

最初の句碑は読人不知(よみびとしらず)句碑です。

|

読人不知句碑 |

|

句碑の位置 |

|

|

(「東海道小夜の中山峠周辺案内」日坂地域振興の会パンフより) |

| 「甲斐が嶺を

さやかにみ見しが けけれなく 横ほり臥せる

さやの中山」 読人不知 (現地説明版より) |

道端の壊れた道標

|

右 国道一号 左 小夜の中山公園 と読めます。 |

難所「沓掛(くつかけ)の「二の曲り」も過ぎて快調な旧東海道を久延寺目指して進みます

|

茶畑に囲まれて |

|

|

(「掛川観光マップ」掛川誌商業労政観光課パンフより) |

|

昼食は見晴らしの最高、茶畑の絶景ポイントで |

東海道五十三次 日坂 のカラー陶板碑です。

|

広重の絵碑 |

|

絵碑の位置 |

|

|

|

(「東海道小夜の中山峠周辺案内」日坂地域振興の会パンフより) |

|

|

浮世絵「東海道五拾三次 日坂」 |

|

東海道五拾三次 日坂 |

「夜泣石」のあった辺り

|

|

この画像の真ん中辺り |

次は有名な「夜泣石跡」です。

|

夜泣石跡 |

|

石碑の位置 |

|

|

|

(「東海道小夜の中山峠周辺案内」日坂地域振興の会パンフより) |

|

夜泣石跡 しかし、現在ここには無く「夜泣石跡」となっているのは、下段の「夜泣石」を参照してください |

「夜泣石」はここより約700メートル北の旧国道1号「小夜の中山トンネル」脇あります。

|

旧国道1号「小夜の中山トンネル」脇の |

|

|

国1トンネルの「夜泣石」 |

もう一つの「夜泣石」は久延寺(この道の先の中山峠にある)の境内にあります。

|

小夜の中山峠の久延寺の「夜泣石」 |

| 伝説 小夜の中山夜泣石 その昔、小夜の中山に住むお石いう女が、菊川の里へ働きに行っての帰り中山の丸石の松の根元でお腹が痛くなり、苦しんでいるところへ、轟業右衛門という者が通りかかり介抱していたが、お石が金を持っていることを知り殺して金を奪い逃げ去った。 その時お石は懐妊していたので傷口より子どもが生まれ、お石の魂魄がそばにあった丸石にのりうつり、夜毎に泣いた。 里人はおそれ、誰言うとはなく、その石を、「夜泣石」と言った。 傷口から生まれた子どもは音八と名付けられ、久延寺の和尚に飴で育てられ立派な若者となり大和の国の刃研師の弟子となった。 そこへ轟業右衛門が刃研にきたおり刃こぼれがあるので聞いたところ、「去る十数年前小夜の中山の丸石の付近で、妊婦を切り捨てた時に石にあたったのだ」と言ったので、母の仇とわかり名乗りをあげ、恨みをはらしたということである。 その後弘法大師がこの話を聞き、お石に同情し石に仏号をきざみ、立ち去ったと言う。 文化元年滝沢馬琴の「石言遺響」より (現地説明版より) |

どちらの「夜泣石」が本物か、諸先輩方の見聞をまとめると

| 夜泣石見世物綺譚 もともと夜泣き石は旧東海道の道の真中にあった(これは浮世絵「東海道五拾三次 日坂」に描かれています)が、明治元年、明治天皇の御東幸のおり道端に移しました。 この「夜泣石」を久延寺は村の有力者から融資を受け寺の所有に移しました。 そして久延寺は明治13年の東京浅草の「勧業博覧会」で見世物にしようと出品しました。 しかし浅草の興行師が先に「夜泣き石のハリボテ」を見世物にして大儲けしたあとで、本物は「少しも泣かない」と全く評判が悪く儲けもなし。 持ち帰る途中で資金がつき、焼津・和田港に放置されました。 しかし村の有力者が見かねて持ち帰り、現在の国道「小夜の中山トンネル」横の小泉屋の裏手に置きました。 昭和11年、今度は小泉屋が東京・銀座の松坂屋で開かれた静岡物産展に出展し大評判になりました。 翌年、夜泣き石の所有権をめぐって久延寺と小泉屋の間で裁判沙汰となり、久延寺側は敗訴しました。 久延寺は代わりの石を境内に安置(夜泣き石跡で昭和30年代に見つかった石だそうな)して現在に至っています。 「樫樹の広場」(http://www.wizforest.com/)の「東海道を往く」から借用しました。 |

これで「夜泣石」が二つある訳が解明され番納得できる解説だと思います。

では次へ進みま。この辺りは延々と茶畑が続きます。

|

松尾芭蕉 |

| 「馬に寝て

残夢月遠し 茶のけぶり」 松尾芭蕉 野ざらし紀行 (早立ちの馬上で、馬ともども目覚めが悪く残りの夢を見るように、とぼとぼと歩いている。 有明の月は遠くの山の端にかかり日坂の里から朝茶の用意の煙が細く上がっている) (現地説明版より) |

|

句碑の位置 |

|

|

|

(「東海道小夜の中山峠周辺案内」日坂地域振興の会パンフより) |

さらに東進すると「涼み松広場」があります。

|

松尾芭蕉 |

|

句碑の位置 |

|

「命なりわずかの

かさの下涼み」 芭蕉 |

「涼み松広場」の街道南には「妊婦の墓」があります

|

妊婦の墓 |

| 妊婦に墓 松の根元で自害した妊婦小松姫(三位良政と月小夜姫の間に生まれた子)を葬った所で、墓碑に「往古懐妊女夜泣松三界万霊・・・・・・旧跡」と刻してあります。 (現地説明版より) とあった。東海道歩きの先輩方のサイトを見させて貰うと、「・・・良政卿と月小夜姫は娘の小石姫を主計助に嫁がせようと思ったが、すでに子を宿していた。無事男子を生んだ後、我が身の不幸を案じて自害した。」とあります。 |

妊婦に墓の先に「馬頭観世音」が祀ってあります

|

馬頭観世音碑 |

|

|

|

馬頭観世音 |

ここ「小夜の中山」を歩くと「夜泣石」伝説、「妊婦の墓」、馬頭観世音」の蛇身鳥退治伝説、

「佐夜鹿一里塚」お土産の「子育飴」など歴史話や伝説などが入り混じって訳が分かりません。

こんがらがった糸をスッキリ

しかし、これらの伝説・歴史を筋の通った話に纏めて下さった、「東海道にあこがれ東海道一人旅を

決め込んで(実際はご夫婦二人で)「東海道を往く」をサイトに登場させた”樫樹の広場”主宰の

”http://www.wizforest.com/camp/tokai/”氏のHPから引用させていただきます。

|

「小夜の中山」という地名の由来

平安時代、この地に「蛇身鳥」と呼ばれる、蛇の身体と刃の羽を持つ怪鳥が現れました。 このとき、この地に住んでいた美しい娘「月小夜」と良政は結ばれます。 「妊婦の墓」 しかし、このときすでに小石姫のお腹には足利尊氏の伯父、空叟上人の子供がいました。 小石姫は自分の身の不幸を嘆き、松の下で自害します。(後世にこの松が枯れたので、代わりに石で墓を作り「妊婦の墓」とよんだ。) 子供を産んでから自害、という話と、子供がお腹にいるまま自害、という話の両方があります。 さて、小石姫が自害した松は「夜泣き松」と呼ばれました。 いつしか、夜泣き松の皮をいぶした煙が、子供の夜泣きに効果があるという噂が広まります。 こうなると旅人というのは無責任なもので、悲恋話ゆかりの松の皮をみんなが少しずつ削り取り、ついには松は丸裸になって枯れてしまいます。 観光名所がなくなるのは、土地のものにとっても困ります。 おそらく、周囲の人も最初は夜泣き石の由来である、夜泣き松の話を旅人にしていたでしょう。しかし、やがて「わかりやすい」伝説が好まれるようになり、別の話ができていきます… 茶屋「扇屋」の「子育て飴」の由来 「夜泣き石」が二個ある理由 しかし、興行は大失敗。 昭和11年、再び夜泣き石は東京で見世物にされます。 結局久延寺は裁判で負け、似たような石を探してきて境内に設置しました。 蛇身鳥退治・小石姫悲恋の伝説はともかく、そのゆかりの松を枯らせてしまったり、観光のために話をでっち上げたり、話題になった石を見世物にしたり所有権を争ったり、さらには偽物の夜泣き石を作ったり…なんとも人間の業の深さを感じる話です。 以上が歴史に詳しい 追記「馬頭観世音碑」と「蛇身鳥退治伝説」です。 馬頭観世音碑と「蛇身鳥退治伝説」 遠州菊川の里に、愛宕(あたご)の庄司 平内という狩の好きな男がいました。 ある日、平内はいつものように山へと入っていきました。 平内が亡骸を抱いて里に帰ると、妻は変わり果てたわが子八太郎の姿を見て、狂ったよう に泣き叫び、そのまま家を飛び出し、菊川の淵に身を沈めてしまいました。 |

|

墓碑の位置 |

|

|

|

(「東海道小夜の中山峠周辺案内」日坂地域振興の会パンフより) |

スッキリしたところで次へ進みます。

次に壬生忠岺(みぶただみね)句碑があります。

|

壬生忠岺句碑 |

|

句碑の位置 |

|

碑の画像なし 壬生忠岺(みぶただみね)は平安初期の歌人で三十六歌仙の一人と言われています。 |

さらに東方へ進むと白山神社があります。

|

白山神社 |

|

神社の位置 |

|

遥か白山を望む街道沿いにひっそりと祀られる白山神社 |

白山神社から更に進み街道が分岐しているところに「芭蕉の「道のべ」句碑」があります。

|

松尾芭蕉 |

|

「道のべの

木槿は馬に けれはけり」 |

|

句碑の位置 |

|

|

(「東海道小夜の中山峠周辺案内」日坂地域振興の会パンフより) |

街道の南側に小さくて黒ずんだ石に見えますので見逃さないで、

|

藤原家隆朝臣句碑 |

|

句碑の位置 |

| 「ふるさとに

聞きしあらしの声もにず 忘れぬ人を

さやの中山」 藤原家隆 新古今和歌集 (旅にでて耳にするここ 佐夜の中山の山風の音は、都で聞いたのとは似ても似つかない。このように都の遠ざかってのであるから、いっそみやこの人のことなどわすれてしまえ。) (現地説明版より) 藤原家隆(ふじわらにいえたか)鎌倉時代初期の公卿で歌人でもあった人 (フリー百科事典ウィキペディアより) |

少し先に紀友則句碑が南側にあります。

|

紀友則句碑 |

| 「東路の

さやの中山なかなかに なにしか人を

思ひそめけむ」 紀友則 古今和歌集 (東国へ行く人が きっと通るのが 小夜の中山である。中山といえば、なかなかに(なまじっか)どうしてあの人に思いを掛けたのであろう。) (現地説明版より) 紀友則(きのとものり)平安時代前期の歌人・官人で三十六歌仙の一人と言われています。 (フリー百科事典ウィキペディアより) |

|

句碑の位置 |

|

|

(「東海道小夜の中山峠周辺案内」日坂地域振興の会パンフより) |

次は蓮生法師(れんせいほうし=鎌倉初期の坂東武者の熊谷 直実(くまがい なおざね)のこと)句碑です。

|

蓮生法師句碑 |

|

句碑の位置 |

|

「甲斐が嶺は

はや雪しろし 神無月 しぐれてこゆる さやの中山」 |

見逃しましたが「蓮生法師句碑」の次でこの辺りです。

|

鎧 塚 |

|

塚の画像なし |

|

この「鎧塚」は、北条時行之一族の名越太郎邦時が、「中先代の乱」の時、京へ上ろうとして、この地で足利一族の今川頼国と戦い壮絶な討ち死にをした。 今川頼国は名越邦時の武勇をたたえて、ここに塚をつくって葬ったと言われています。(以上現地の説明板より) 中先代の乱(なかせんだいのらん)とは、建武二年(1335)七月、北条高時(鎌倉幕府第十四代執権)の遺児時行が、信濃の諏訪頼重らに擁立され、鎌倉幕府復興のため挙兵した反乱のこと。 |

|

塚の位置 |

|

|

(「東海道小夜の中山峠周辺案内」日坂地域振興の会より) |

「鎧塚」の次が「神明神社」です。

|

神 明 神 社 |

|

神社の画像なし |

|

神社の位置 |

次に「佐夜鹿一里塚が見えてきます

|

佐夜鹿一里塚跡 |

| 佐夜鹿(小夜の中山)一里塚 徳川家康は慶長六年(1601)、江戸と京都を結ぶ東海道に宿駅を設置しました。 その後、街道の並木の整備とともに一里塚が作られました。 一里塚とは、江戸日本橋を基点にして一里(三十六町)ごとの里程を示す塚で、街道の両側に5間(約九㍍)四方の塚を築いて、その上に榎や松が植えられました。 ここ小夜の中山の一里塚は、慶長九年(1604)に作られました。 日本橋からこの一里塚までの里程を示す設置当初の記録はありませんが、周辺の一里塚の言い伝えによる里数や当初の東海道のルートを考えて五十六里と言う説があります。 また、元禄三年(1690)の「東海道分間絵図」では日坂宿まで五十四里二十六町、小夜の中山までは五十四里三十町ですので、この一里塚は五十二里に相当します。 天保十四年(1843)の「東海道宿村大概帳」では、日坂宿まで五十四里二十六町、小夜の中山までは五十四里に相当すると思われます。 東海道のルートは時代とともに若干の変更もありましたが、一里塚の位置が移動したと言う記録はありません。 いずれにせよ一里塚は、東海道を行き来する旅人などによっておおよその道程の目安になっていたことと思われます。 (現地説明版より) なぜ「佐夜鹿」と呼ばれるか知りたい=小夜の中山の語源かもと思われますが、「鹿」がわからない?! |

次は西行法師歌碑です

|

西行法師歌碑 |

| 西行歌碑 ーー生涯二度目の難所超えに詠むーー 西行法師は平安時代の歌人、新古今和歌集に最も多くの歌が入集されているが、その中でも秀れた歌のひとつが、この一首である。 年たけてまた越ゆべしとおもひきや 命なりけりさやの中山 二十三歳で出家し、自由な漂泊者としての人生を送りながら自然とのかかわりの中で人生の味わいを歌いつづけた西行の、最も円熟味をました晩年六十九歳の作である。 この歌は、文治三年(1186)の秋、重源上人の依頼をうけて奈良東大寺の砂金勧進のため奥州の藤原秀衡(ひでひら)を訪ねる途中、生涯二度目の中山越えに、人生の感慨をしみじみと歌ったものである。 小夜の中山は早くから東海道の歌の名所として知られていたが、この一首は歌枕としての小夜の中山の名を一層高め、以後も数々の名歌が詠まれれようになる。 当時、京都の人々にとっては、鈴鹿山(三重県)を越えることすら相当の旅行であったという。 奥州までの旅は大変なものであった。 古代からの交通路だった東海道も、本格的な発展をとげるのはこの歌が詠まれるてから六年後の鎌倉幕府の開設以降である。 西行歌碑の建立については市内短歌会が中心になって募金運動がすすめられ、寄せられた募金をもとに昭和五十五年十月建立された。 碑文の揮毫(きごう)は歌人である西行研究第一人者の早稲田大学名誉教授窪田章一郎氏、設計は元日本建築学会会長で早稲田大学教授(当時)故吉坂隆正氏によるものである。 (現地説明版より) |

|

|

(「東海道小夜の中山峠周辺案内」日坂地域振興の会より) |

街道から南へ登った「中山公園」に「西行法師句碑」と「橘為仲(たちばな の ためなか)朝臣」の句碑があります 。

|

西行法師句碑 |

|

句碑の位置 |

|

碑の画像なし |

同じ場所にあります。

|

橘為仲朝臣句碑 |

|

句碑の位置 |

|

碑の画像なし 橘 為仲(たちばな の ためなか=長和三年(1014)頃

から 応徳二年)は、平安時代後期の公家・歌人です。 |

やっと小夜の中山峠へ着きました。久延寺も見えてきました。

|

中山峠と茶屋「扇屋」 |

|

往時の賑わいも無く中山峠はひっそりとしていました。 子育飴の由来 |

小夜の中山峠の頂上付近に久延寺があります。

|

久延寺 |

|

山門下には灯篭があり一見、神社に思えます。 |

|

山門の札 |

|

| 市指定文化財久延寺境内 久延寺は、真言宗の寺院で山号は佐夜中山。 本尊は、聖(ひじり)観音で、「昔、住職が山賊に殺された妊婦の子を育て、子は成長して親の敵(かたき)を討つことができた。 これはひとえに本尊の加護によるものである。」という夜泣石の伝説に因(ちな)み、子育て観音と称される。 慶長五年(1600)、掛川城主山内一豊は、境内に茶亭を設けて、大阪から会津の上杉景勝攻めに向かう徳川家康をもてなした。 昭和四十年二月一日指定 掛川市教育委員会 (現地説明版より) |

| 「東街便覧図略(とうがいべんらんずりゃく)」 (国立国会図書館所蔵) 上の絵は、天明六年(1786)に尾張藩士高力種信が東海道の風物を描いたものの一枚である。 久延寺とその西に並ぶ飴屋などが描かれていて、当時の風景を知ることができる。 掛川市教育委員会 (現地説明版より) |

|

|

山号は佐夜中山と言う |

久延寺の境内には「夜泣石」と山内一豊が徳川家康をもてなした「茶亭跡」があります。

|

久延寺 夜泣き石 |

|

伝説 小夜の中山夜泣石 |

久延寺境内に徳川家康ゆかりの「茶亭跡」があります

|

延久寺茶亭跡 |

| 茶庭跡 慶弔五年(1600年)掛川城主 山内一豊 は境内に茶亭を設けて、大阪から会津の 上杉景勝 攻めに向かう 徳川家康 をもてなした。 関ヶ原の合戦の後、山内一豊 は功績を認められ、土佐二十万石に栄転した。 (現地説明版より) |

久延寺向かいの展望のよい道端に「接待茶屋跡」がある。

|

中山峠接待茶屋跡 |

|

接待茶屋跡 |

久延寺から街道を東へ50mほどの南に橘為仲朝臣句碑があります。

|

橘為仲朝臣句碑 |

|

句碑の位置 |

|

碑の画像なし 橘 為仲(たちばな の

ためなか=長和三年(1014)頃

から 応徳二年)は、平安時代後期の公家・歌人です。 |

|

|

(「東海道小夜の中山峠周辺案内」日坂地域振興の会より) |

少し進むとの鴻村・現代句碑と松尾芭蕉 野ざらし紀行句碑があります

|

鴻村・現代句碑 |

|

句碑の位置 |

|

碑の画像なし |

|

松尾芭蕉句碑 |

|

句碑の位置 |

|

碑の画像なし 「馬に寝て 残夢月遠し 茶のけぶり」 (「東海道小夜の中山峠周辺案内」日坂地域振興の会パンフより) |

さらに150mほど進むと衣笠内大臣句碑があります。

|

衣笠内大臣句碑 |

|

句碑の位置 |

|

碑の画像なし |

更に200mほど進むと阿佛尼句碑があります。

|

阿佛尼句碑 |

|

句碑の位置 |

|

碑の画像なし |

本日の終点は「浮世絵美術館夢灯」

「夢灯」の位置は「西行歌碑」の街道向かい(北側)で駐車場もあります。

入館料(協力金)は300円、開館日は土・日・祝日、開館時間:10:00~16:00

|

「夢灯」浮世絵美術館 |

|

中山峠にある「うきよえ

びじゅつかん 夢灯(ゆめあかり)」のこころ |

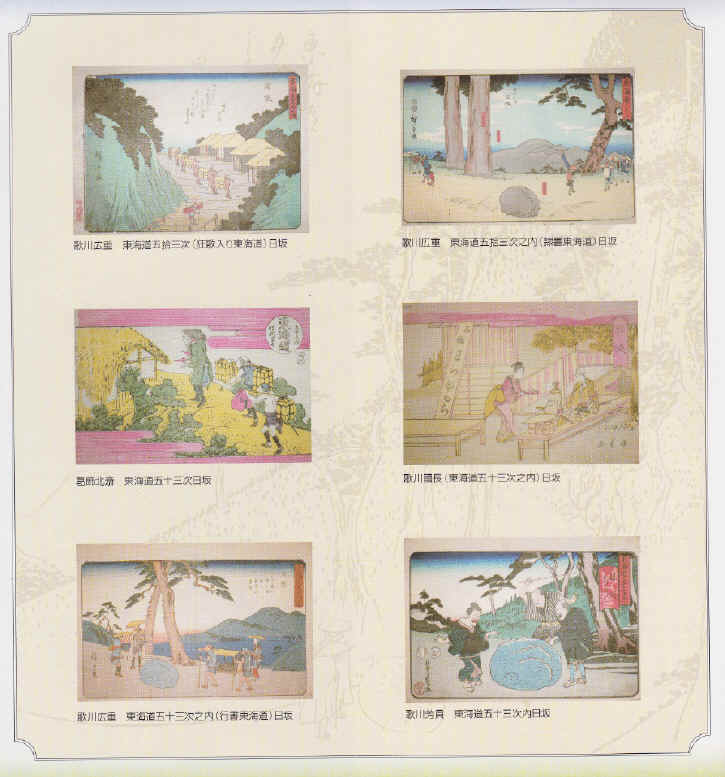

「夢灯(ゆめあかり)」でいただいた冊子に掲載されていた

浮世絵「東海道五十三次

日坂集」

この「日坂集」6枚中3枚までに「夜泣石」が描かれています。

当時から「夜泣石」は有名だったのでしょう

|

|

|

小夜の中山 浮世絵美術館「夢灯」パンフより |

|

|

狂歌入り東海道 「日坂」 |

隷書東海道 「日坂」 |

| 葛飾北斎 「日坂」 | 歌川國長 「日坂」 |

| 行書東海道 「日坂」 | 歌川芳員 「日坂」 |

この他多数の浮世絵が展示され季節毎に展示品を入れ替え来館者を楽しませていただけます。

街道にふさわしい浮世絵の世界を最後にこの編は終了します。